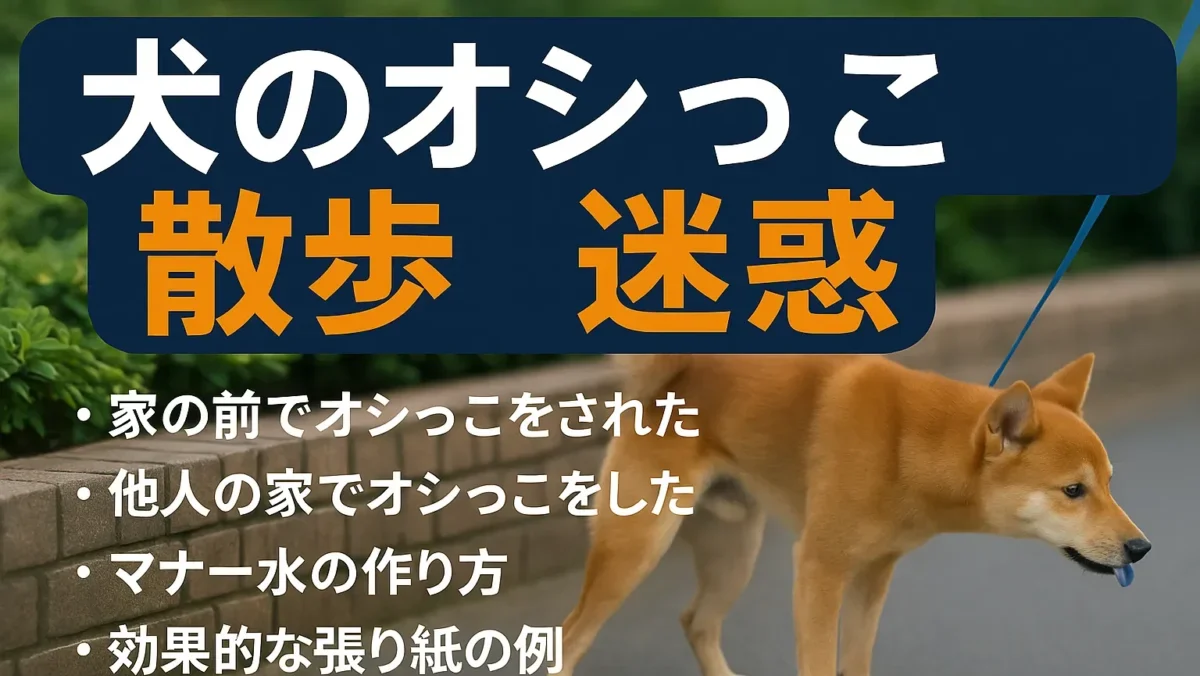

犬の散歩中に見かける「マナーの悪い」行為に、頭を悩ませた経験はありませんか?特に、犬のオシっこによる被害が家の前に集中し、悪臭や汚れに困っているという声は少なくありません。「犬のオシっこ 散歩 迷惑」と検索しているあなたも、そうした現実に直面している一人かもしれません。

本記事では、犬の散歩中の糞尿マナーとルールを改めて見直すとともに、マナーが悪いと思われないために飼い主ができること、また後半では被害を受けた側の具体的なトラブル対処法について詳しく解説していきます。電柱やミラー、車のタイヤ、植木、花壇といった場所にまつわるトラブル事例をはじめ、防犯カメラや張り紙を使った効果的なけん制方法、さらに法律や警察に相談できるケースにも触れます。

また、排尿処理において「水じゃダメな理由」や、より効果的な「マナー水の作り方」についても紹介しつつ、そもそもおしっこをしていい場所・ダメな場所の判断や、対策として有効なマナーウェアの活用についても具体的に取り上げていきます。

この記事を通じて、犬を飼っている人も、被害を受けて困っている人も、お互いが気持ちよく共存できるための行動指針が見つかるはずです。

- この記事のポイント!

- 犬のオシっこによる迷惑行為の具体的なトラブル事例

- 散歩中に守るべき糞尿マナーとルール

- 被害を受けたときの対処法と法律的対応の可否

- マナー水やマナーウェアなどの実践的な対策方法

犬のオシっこ 散歩 迷惑を防ぐために散歩側ができる対策

- 犬の散歩 糞尿 マナー ルールを再確認

- マナー悪いと思われない行動とは

- おしっこをしていい場所・ダメな場所の判断

- 水じゃダメな理由とその根拠

- マナー水の作り方

- 対策にはマナーウェアの活用も

犬の散歩 糞尿 マナー ルールを再確認

犬の散歩時には、糞尿に関するマナーやルールを守ることが、飼い主としての最低限の責任です。街中では多くの人が暮らしており、散歩コースにしている道もまた、他人の生活空間の一部です。だからこそ、ペットの排泄に関する行動は、周囲への配慮を欠かしてはなりません。

まず、犬が排泄した糞は必ず持ち帰る必要があります。処理の方法としては、専用の袋などで拾い、自宅のトイレで処理することが推奨されます。公園や道路に設置されたゴミ箱に捨てるのは、不衛生なだけでなく悪臭や害虫発生の原因にもなるため、控えるべきです。

ソトソーヤブログイメージ

次に、尿についても注意が必要です。犬は散歩中に複数の場所にマーキングすることがありますが、これが原因で塀や電柱が劣化したり、住民が不快に感じたりすることがあります。公共の場での排尿は避けることが理想ですが、やむを得ず排尿してしまった場合は、すぐに処理する工夫が必要です。

なお、地域によってはペットマナーに関する条例が定められていることもあります。自治体のホームページなどで情報を確認し、地元のルールに沿った行動を心がけることが重要です。

<参考>

東大阪市

堺市

目黒区

越谷市

散歩は犬にとって必要不可欠な運動の機会であると同時に、飼い主が社会の一員として他者と共に生活していることを再認識する場でもあります。マナーを守ることが、飼い主自身の信頼や地域の住環境を守ることにつながります。

マナー悪いと思われない行動とは

犬の散歩中に「マナーが悪い」と見られてしまう行動には、思いのほか多くの例があります。その多くは悪意があるというより、無意識のうちに周囲への配慮を欠いているケースです。飼い主が意識的に行動を見直すことで、防げることばかりです。

ソトソーヤブログイメージ

典型的な例としては、糞を放置して帰る、尿をかけた場所を放置する、リードを長く伸ばして歩道全体をふさぐなどがあります。これらは一部の飼い主の行為に見えても、犬全体への印象を悪くしてしまいかねません。

ここで注目したいのは、排泄物の処理だけでなく、処理の仕方にも目を向ける必要があるという点です。例えば、糞を拾っても袋をゆすりながら歩いていれば、衛生的に見えません。処理袋は密閉可能なものを使用し、速やかに持ち帰ることで周囲への不快感を軽減できます。

また、尿に関しては、水をかけたからそれで終わりではありません。量が少なすぎれば臭いや汚れが広がるだけですし、水が飛び散って通行人にかかってしまう恐れもあります。これを避けるには、十分な量の水で流すか、消臭効果のある専用スプレーを使うのが望ましいです。

さらに、住宅街などでは「おしっこ禁止」「糞放置厳禁」といった張り紙をよく見かけます。このような表示がある場所では、他人の敷地や私有地である可能性も高く、そこで排泄させないことは基本的なマナーです。

他にも、犬同士の接触を制限したり、吠え声が響かないように配慮することも大切です。小さな行動の積み重ねが「この飼い主はきちんとしている」という印象につながります。

言ってしまえば、他人の家の前を歩いているときには、その家の人が不快に感じないかという視点を持つことが、マナーの第一歩です。犬を連れているときこそ、常に周囲への気配りを忘れないことが大切です。

おしっこをしていい場所・ダメな場所の判断

犬の散歩中におしっこをさせる際、「どこなら許されるのか」と迷う飼い主は少なくありません。結論から言えば、公共の場でも排泄に適した場所とそうでない場所があり、明確な線引きが必要です。無自覚に犬を排尿させてしまうと、近隣住民とのトラブルや苦情の原因になります。

ソトソーヤブログイメージ

まず、明らかに避けるべきなのは他人の家の塀、門扉、玄関先、植木、花壇、駐車中の車のタイヤなどです。これらは私有財産であり、たとえフェンス越しであっても、その敷地の所有者にとっては不快な行為と受け取られる可能性があります。また、電柱やカーブミラーなどの公共物も、腐食や劣化の原因となりやすいため、放置していると社会的責任を問われる場合もあります。

ソトソーヤブログイメージ

一方で、比較的トラブルが起きにくいとされるのは、草地や土のある公園の隅、人通りの少ない雑木林の入口などです。ただし、これらの場所であっても、放置してよいというわけではありません。排尿後は必ず適切に洗い流すか、必要であれば消臭対策を講じることが求められます。また、公共の公園内では「犬の排泄禁止」などのルールが明記されていることもあるため、事前に確認しておくことが必要です。

さらに重要なのは、そもそも散歩前に自宅で排泄を済ませておくことです。これはトイレトレーニングの一環としても非常に効果的であり、不要なマーキングやトラブルを未然に防ぐ手段でもあります。おしっこをしてもよい場所に見えても、それを良しとするかどうかは周囲の環境とマナーへの配慮によります。

このように、どこで排尿させるかという判断は、単に犬の習性に任せるのではなく、飼い主が責任を持って判断しなければなりません。誰もが気持ちよく生活できる環境を維持するためにも、日々の散歩での選択が重要になってきます。

水じゃダメな理由とその根拠

犬の散歩中に排尿したあと「とりあえず水をかければ大丈夫」と思っている飼い主は多いかもしれません。しかし、実際には水だけでは不十分であり、場合によっては逆効果になることさえあります。

まず、犬の尿はアルカリ性のアンモニアを含んでおり、これは臭いの元になるだけでなく、コンクリートや金属に悪影響を与えます。水を少量かけただけでは、この成分が中和されずに残り、乾燥すると再び臭気を放つ可能性があります。特に夏場や乾燥した日には臭いが強まり、住民にとっては大きなストレスです。

また、アスファルトや電柱にかけられた水は、かえって尿を広げてしまうことがあります。見た目にも汚れが拡散したように見え、清掃どころか悪化させてしまうこともあるのです。これが「水をかけたのに苦情が来る」原因の一つです。

ソトソーヤブログイメージ

具体的な対策としては、マナー水と呼ばれる、クエン酸やミョウバンを溶かした中和液を使用することが有効です。これらは酸性の性質を持っており、アンモニアを中和して臭いの発生を抑えます。家庭でも簡単に作ることができ、環境負荷も低いのが特徴です。

もちろん、水をかける行為自体が全て無意味というわけではありません。大量の水でしっかりと洗い流せば一定の効果は見込めます。ただし、ペットボトルに入った200~300ml程度の水では到底足りず、それを一滴垂らした程度では対処したとは言えません。

このように考えると、犬の排尿後の対応には、知識と準備が不可欠です。周囲への配慮を本気で考えるのであれば、水だけに頼るのではなく、適切な中和・清掃方法を取り入れることが、飼い主の責任ある行動といえるでしょう。

マナー水の作り方

犬の散歩中におしっこをしてしまったときの後処理に使われるのが「マナー水」です。これは臭いを抑え、衛生環境を守るためのマナーとして、多くの飼い主が携帯しています。ただし、単なる水では臭いの成分が分解されにくく、十分な効果を発揮しない場合があるため、自作する際には適切な材料を使用することが大切です。

マナー水にはいくつかのタイプがありますが、最も一般的で手軽に作れるのが「クエン酸水」です。用意するのは空の500mlのペットボトル、水、そしてクエン酸(食品や掃除用に市販されているものでOK)です。手順としては、水500mlに対してクエン酸を小さじ1(約5g)入れ、よく振って溶かすだけ。これでアルカリ性の尿を中和し、臭いを抑える効果が期待できます。

もう一つの方法として、焼きミョウバンを使用したマナー水もあります。こちらは水1リットルに対して大さじ2〜3杯のミョウバンを入れ、しっかり溶かしておきます。数時間から1日置いて成分を十分に浸透させた後、スプレーボトルなどに入れて使います。弱酸性でアンモニアに反応しやすく、強い消臭効果があるのが特徴です。

注意点としては、作ったマナー水は日光を避けて保管し、定期的に作り替えること。また、誤飲防止のためにペットや子どもの手の届かない場所に保管し、用途を明記したラベルを貼っておくと安心です。

このように、マナー水は手軽に作れる上、環境と周囲への配慮という面で非常に効果的です。散歩バッグに1本入れておくことで、排尿の際の対応に余裕が持て、飼い主としての信頼にもつながります。

マナー水を自分で作るのが難しい・面倒という方は、水と混ぜるタイプの市販品を買うことをお勧めします。

対策にはマナーウェアの活用も

犬の散歩中の尿トラブルを防ぐ方法として、マナーウェアの利用は近年注目されています。マナーウェアとは、簡単に言えば犬用のおむつのようなもので、外出中に排尿してしまっても周囲を汚さずに済むという点で、多くの飼い主に支持されています。

SSサイズ

Sサイズ

Mサイズ

Lサイズ

このアイテムは特に、マーキング癖のある犬や、排泄のタイミングをコントロールしづらい高齢犬、長時間の外出を伴う場合などに役立ちます。一般的な製品はオス用とメス用で形状が異なり、オス犬には腹部を包む帯状タイプ、メス犬には後ろ足を通して装着するタイプが多く見られます。

装着には少しコツが必要ですが、慣れれば短時間で済みますし、動きやすさも考慮されたデザインが増えてきているため、犬のストレスも最小限に抑えられます。サイズの選び方としては、体重と胴回りを基準にするのが基本で、メーカーごとに異なるサイズ表を必ず確認するようにしましょう。

もちろん、マナーウェアにもデメリットがあります。長時間の使用は肌トラブルの原因となることがあるため、散歩後は速やかに外して清潔に保つことが必要です。また、犬によっては違和感を覚えて嫌がることもあります。初めて使用する場合は、自宅で短時間から慣れさせるとスムーズです。

このような対策を講じることで、排尿による地域トラブルを回避できるだけでなく、周囲に対して「マナーを守っている飼い主」という印象を与えることができます。マナーウェアは単なる排泄対策にとどまらず、他人への配慮を形にする手段の一つとして、非常に有効です。

犬のオシっこ 散歩 迷惑で困る被害者側の対策

- 家の前での被害が多い理由

- トラブル事例|電柱・ミラー・車のタイヤ等

- 効果的な張り紙で啓発・けん制する

- 張り紙と防犯カメラを併用して“心理的抑止+証拠記録”を実現(最も効果的)

- 被害を受けた場合のトラブル対処法

- 法律・警察に相談できるケースとは

- 感情的対立を避ける交渉の注意点

家の前での被害が多い理由

犬の散歩中に起きる尿や糞によるトラブルの中でも、特に多いのが「家の前での被害」です。この問題が頻発する背景には、いくつかの生活環境や心理的な要因が絡んでいます。

まず、住宅街の多くは犬の散歩ルートとして定番になっており、人通りが少ない分、犬にとって落ち着いて排泄しやすい環境といえます。飼い主がつい気を緩めてしまい、「ちょっとぐらいなら…」という感覚で家の前のスペースに排尿させてしまうことも珍しくありません。特に門扉の脇や塀沿いなどは、犬が好むマーキングポイントとなりやすく、同じ場所に繰り返し尿がかけられることで、臭いや腐食といった被害が積み重なっていきます。

また、家の前という場所は、住んでいる人にとって非常にパーソナルな空間に近い部分です。公道であっても、日常的に自宅の出入りで使う場所に排泄された場合、不快感やストレスはかなり大きくなります。これが「たかが尿1回」では済まない深刻な問題となる原因です。

さらに、家の敷地と公道との境界があいまいな場合には、「ここなら大丈夫だろう」と勘違いされやすく、悪意はなくてもルール違反を誘発しやすい環境でもあります。そして一度でも臭いが残ると、他の犬が同じ場所にマーキングを繰り返すという習性もあるため、放置していると被害は連鎖的に広がってしまいます。

画像はイメージです(sena / PIXTA)

こうした事情を踏まえると、家の前での被害は単なる偶然ではなく、環境的・行動的な構造の中で繰り返されやすいものだということが分かります。だからこそ、早期に対策を取り、飼い主側にも「ここは排泄させてはいけない場所」であるという意識を持たせる工夫が求められます。

トラブル事例|電柱・ミラー・車のタイヤ等

犬の排尿による被害は、家の前だけに限らず、様々な場所で発生しています。中でも頻繁にトラブルが起きているのが、電柱、カーブミラー、車のタイヤなどの公共物・私有物です。これらの場所はすべて「犬が好む排尿ポイント」であると同時に、他者の所有物や安全性に関わる重要な資源でもあります。

電柱やミラーは、犬のマーキング本能を刺激しやすい縦型の構造物であるため、散歩中に頻繁に排尿される傾向があります。しかし、尿に含まれるアンモニア成分が繰り返し付着することで、金属の腐食や悪臭の原因となり、実際に電柱や道路標識の土台が錆びて倒壊したケースも報告されています。これは見た目の問題だけでなく、安全性にも直結する深刻な問題です。

車のタイヤもまた、被害が多い場所のひとつです。車は動物にとって「マーキングしやすい大きさと形」であり、タイヤ部分に特に尿が集中しやすい構造となっています。しかし、車の所有者からすれば、愛車を汚されることは非常に不快であり、タイヤやホイールが変色したり、洗車の手間が増えることでトラブルにつながることも少なくありません。

さらに、植木や花壇といった私有の装飾物に排尿されるケースも多く見られます。肥料になりそうなイメージを持たれがちですが、実際には犬の尿に含まれる成分は植物にとって有害な場合があり、枯れてしまうこともあります。手塩にかけた花が犬の排泄で枯れてしまうという状況は、飼っていない側からすれば非常に理不尽に感じられるでしょう。

このように、特定の構造物が「排尿ポイント」として犬に認識されやすい一方で、それが第三者にとって大切な財産であるという意識が薄いことがトラブルの原因となっています。飼い主は、自分の犬がどこに排尿しようとしているかを常に注視し、その対象が「誰かのもの」であるかどうかを意識して散歩をする必要があります。

効果的な張り紙で啓発・けん制する

犬の糞尿被害を防ぐための手段として、「張り紙」は非常に現実的かつ有効な対策の一つです。ただし、ただ目立つ紙を貼るだけでは十分な効果は得られません。内容、場所、文言の選び方によって、伝わり方と抑止力が大きく変わってくるため、工夫が必要です。

まず大前提として、張り紙の目的は「威嚇」ではなく「注意喚起」です。過剰に感情的な表現や、脅迫的な言い回しを使ってしまうと、逆に反感を買ってしまい、被害が悪化するケースもあります。例えば「フンを放置するな!」と強い語調で書かれた張り紙よりも、「ここは私有地です。ペットの排泄はご遠慮ください」と丁寧な表現にすることで、飼い主の行動を変えやすくなります。

次に、張り紙を設置する場所にも配慮が必要です。犬がよく排尿する位置の目線に合わせて貼ると、飼い主の目に入りやすく、行動抑止につながります。また、目立つ色を使ったり、イラスト付きで視覚的な訴求力を高めることも効果的です。自治体や町内会が発行している公式のポスターを使用すれば、信頼感や説得力も増します。

加えて、「イエローチョーク作戦」のような地域活動と併用することで、より強いメッセージ性を持たせることができます。これは、放置されたフンの周囲を黄色いチョークで囲み、日時を記入することで、周囲に迷惑がかかっていることを可視化する方法です。個人の張り紙と異なり、地域全体の意志として受け取られやすくなります。

出典:渋川市HP

張り紙の効果は、単に貼るだけでは発揮されません。丁寧な表現と適切な配置、そして継続的な管理と更新を行うことで、初めてその目的が果たされます。被害に悩んでいる方は、感情的にならず、あくまで冷静に、しかし確実に意思を伝える手段として張り紙を活用することが重要です。

張り紙と防犯カメラを併用して“心理的抑止+証拠記録”を実現

糞尿被害などの “散歩マナー違反” に悩むなら、ただ立て看板を立てたり口頭で注意するだけではなく、「証拠映像を残す」ことが非常に強力な抑止策になります。そこでおすすめしたいのが、ソーラーパネル付き 360° 全方位カメラ(屋外仕様モデル) です。

このモデルを選ぶ理由は次の通りです:

- 360° 全方位撮影 により、死角なく敷地前〜敷地沿いをカバーできる

- 500 万画素クラスの高画質 で、人物や犬の動きを鮮明に記録

- 赤外線暗視機能 により、夜間でも一定レベルの撮影が可能

- ソーラーパネル給電対応 で、電源が取りにくい場所でも設置できる

- IP65 防水・防塵仕様 で屋外設置にも耐える

以下のバナーからアクセスし、「屋外用 防犯カメラ」をクリックすると商品が確認できます。

出典:防犯CamCam公式サイト

>防犯カメラはこちら(防犯CamCam公式)

📌 張り紙との併用でさらに効果的

実際の事例でも、「ここは私有地です。ペットの排泄はご遠慮ください。防犯カメラで撮影しています」といった 注意書きの張り紙と防犯カメラを併用する 方法が最も効果的とされています。

カメラそのものの記録機能に加え、張り紙を掲示することで 「見られている」「記録されている」 という心理的なプレッシャーが働き、マナー違反の抑止につながります。

利用時のポイントと注意点

- 設置位置と角度の検討

カメラの視野をなるべく前面道路側や塀近辺方向に向けつつ、第三者のプライバシーを侵害しないよう配慮 - ソーラーパネル条件

日照が十分に得られる場所にパネルを設置することで給電安定性を確保 - 映像保存とバックアップ

SDカード/クラウド保存の併用、定期バックアップで証拠を失わないように - 通知・検知機能の活用

動体検知アラートやスマホ通知があれば、即時対応も可能 - 法令・マナーへの配慮

撮影エリアは自分の敷地または公共空間に限定し、他人の敷地や住居内部を撮影しないように

👉 張り紙とカメラを組み合わせて使えば、 「見られている意識」+「客観的証拠」 の二重効果で、トラブルを大幅に減らすことが期待できます。

👷 施工が不安な方へ

「自分で設置できるか不安…」という方は、防犯対策のプロに依頼して設置してもらう のがおすすめです。専門業者なら最適な設置位置のアドバイスや配線作業まで対応してくれるので、安心して導入できます。

【防犯カメラ設置110番】防犯カメラ設置のプロが無料現地調査します!被害を受けた場合のトラブル対処法

犬の尿や糞による被害を日常的に受けていると、精神的にも衛生的にも大きなストレスとなります。自宅前に何度も同じような被害が繰り返されると、「どこに訴えればいいのか」「どう対応すればよいのか」と悩む方も少なくありません。ここでは、被害を受けた側が実際に取るべき現実的な対応策について整理します。

まず最初にすべきことは、冷静に「事実を記録」することです。例えば、被害の日時、場所、状況などを写真に残し、継続的に記録することが有効です。フンが放置されている様子や、おしっこによる塀の変色、悪臭など、証拠となるデータを集めておくことで、後の交渉や相談がスムーズに進みます。

次に、直接的な注意をする場合は慎重に言葉を選ぶ必要があります。相手が誰であるか特定できる状況であっても、感情的な言動は避けるべきです。まずは「お願い」という立場で伝え、穏やかに「お困りごとがある」というスタンスを保つことで、無用な対立を避けることができます。

それでも改善が見られない場合は、地域の自治会や管理組合に相談するという方法があります。共有スペースでの被害であれば、掲示物や張り紙の設置など、地域全体での対応を図ることも可能です。第三者の関与によって当事者間の摩擦を抑えながら、問題の深刻さを広く認識してもらうことができます。

また、公的な相談窓口としては、自治体の環境担当課や生活環境相談窓口などがあり、糞尿被害に関する条例や対応策についてアドバイスを受けることもできます。これにより、行政から注意喚起してもらえる可能性も出てきます。

このように、被害を受けたからといってすぐに強硬な手段に出るのではなく、段階的・冷静な対処を心がけることが、結果として問題を円滑に解決する近道になります。

法律・警察に相談できるケースとは

犬の糞尿被害に悩まされている中で、「法律的にどこまで対応できるのか」「警察に通報することはできるのか」と疑問を感じたことがある方もいるでしょう。実際には、被害の内容や状況によっては、法的な手段を講じたり、警察への相談が可能なケースも存在します。

ソトソーヤブログイメージ

まず理解しておきたいのは、糞尿の放置行為は、場合によっては「廃棄物処理法」や「軽犯罪法」に該当する可能性があるという点です。たとえば、明確な悪意を持って自宅前にフンを放置し続ける場合、それは「みだりに廃棄物を捨てた」と見なされ、不法投棄として5年以下の懲役や1000万円以下の罰金が科されることもあります。ただし、こうしたケースでは「故意性」があることを証明する必要があり、単なる放置では処罰に至らないことも多いのが現状です。

さらに、犬の飼い主の写真を無断で掲示したり、毒餌を置くなどして対抗しようとすると、逆にこちらが名誉毀損罪や動物愛護法違反で処罰を受ける恐れがあります。法律的な対応を取るのであれば、まずは正規の手段として、自治体の条例や行政指導を利用し、それでも解決しない場合に限って警察へ相談するのが現実的です。

警察に相談できるのは、「継続的な嫌がらせ」「悪質な放置」「注意後の逆ギレによる威圧行為」など、いわゆる迷惑防止条例や器物損壊の可能性が出てきた段階です。このようなケースでは、事前に証拠をそろえておくことが重要になります。写真、動画、被害の記録などを持参すると、対応してもらえる可能性が高まります。

なお、民事的に損害賠償請求を行う場合には、被害の程度や相手の特定、因果関係の立証が必要となり、現実にはハードルが高いです。ただし、建物の変色や悪臭など、明確な損害がある場合は、弁護士に相談することで請求が認められる可能性もあります。

法的手段を選択する前に、まずは冷静に状況を整理し、専門機関に相談することが、最終的に自分を守ることにもつながります。

感情的対立を避ける交渉の注意点

近隣トラブルの中でも、犬の糞尿に関する問題は感情的な対立に発展しやすいテーマの一つです。「たったひとつのフンがきっかけで長年の関係が悪化する」というのは珍しいことではありません。それだけに、問題を指摘するときには、慎重な対応が求められます。

まず大切なのは、「相手を責めない姿勢」を持つことです。たとえ何度も被害を受けていても、「あなたの犬がフンをして困っている」といった断定的な言い方は避けるべきです。代わりに、「最近この辺りで糞の被害があって気になっている」と、あくまで客観的な事実として伝えると、相手も聞く耳を持ちやすくなります。

また、犬を飼っている人の多くは、自分の犬に強い愛情を持っています。そのため、「マナーが悪い」と直接的に言われると、飼い主自身が否定されたように感じてしまい、防御的になる可能性があります。言ってしまえば、犬を通して人間関係の衝突が起きる構図です。だからこそ、言葉選びや表現方法には十分な配慮が必要です。

話し合いが難しい場合には、第三者の立場を活用するのも一つの方法です。たとえば、町内会の役員、管理会社、地域の自治体職員などが間に入ることで、当事者間の直接対立を避けながら問題を共有できます。特定の個人を名指しせずに地域全体への啓発として進めることで、余計な摩擦を減らせるでしょう。

さらに、話し合いを行うタイミングや場所も重要です。お互いに冷静になれる時間帯や、立ち話ではなく座って話せる環境を選ぶことによって、感情のぶつかり合いを避けやすくなります。怒りが表に出ている状態での会話は、結果として対立を深めてしまうだけです。

交渉の本質は、相手を非難することではなく、状況を改善するための協力を得ることです。この視点を持つことで、たとえ意見が食い違っても、関係が悪化するリスクを抑えることができます。感情を抑え、冷静な対話を心がけることこそ、トラブル回避への第一歩です。

犬のオシっこ 散歩 迷惑を防ぐための総まとめ

- 犬の糞尿マナーは飼い主の基本的な責任

- 糞は必ず持ち帰り自宅で処理するのが原則

- 散歩中の尿放置は劣化や悪臭の原因になる

- 公共の場所でも排泄後は必ず処理が必要

- 家の前での排尿はトラブルに発展しやすい

- リードの長さや歩き方にも配慮が求められる

- 他人の敷地や植木には絶対に排尿させない

- 電柱や車のタイヤなどは尿害が起きやすい場所

- 水だけでは尿のアンモニア臭は消えにくい

- クエン酸やミョウバンを使ったマナー水が有効

- マナーウェアは排尿トラブルの予防に効果的

- 丁寧で視認性の高い張り紙は抑止効果がある

- 被害を受けたら証拠を残して段階的に対応する

- 法律や条例を理解し、正しい手段で相談する

- 感情的対立を避けるため冷静な交渉が重要

コメント