親や家族を亡くし動揺する中、「仕事をどれくらい休めるのか?」と不安になる方は多いでしょう。一般的に、会社員であれば忌引き休暇という特別休暇を取得できます。しかしその休みは想像以上に短いことがほとんどです。限られた休暇の中で葬儀の準備や各種手続きを進めねばならず、心の整理もつかないまま慌ただしく過ぎていきます。その短い休みの間に見落とされがちなのが、故人のデジタル遺品整理です。本記事では、親が亡くなった直後に取得できる休暇の種類と日数を整理し、デジタル遺品整理を早急に行うべき理由と具体的な対処法について、論理的かつ感情的な視点から解説します。

- この記事のポイント!

- 忌引休暇は想像以上に短く、限られた期間で多くの手続きをこなす必要がある

- デジタル遺品(SNS・スマホ・クラウド・ネット銀行・暗号資産など)は放置すると不正利用や資産凍結、データ消失などのリスクが高い。

- 優先順位をつけて金融資産や継続課金サービス、思い出のデータから整理を始める必要がある。

- 自力で対応できない部分は専門サービスに依頼し、短い休みを効率的かつ安全にデジタル遺品整理を進めることが重要。

親が亡くなると取得できる休みの種類

まずは、親が亡くなった直後に会社で取得できる休暇について整理してみましょう。下表に忌引き休暇を中心に、休暇の種類ごとの日数の目安をまとめました。

| 休暇の種類 | 取得日数の目安 | 説明・備考 |

|---|---|---|

| 忌引き休暇(両親の死亡時) | 約7日間(3〜7日程度) | 両親が亡くなった場合に取得できる特別休暇です。会社の就業規則により日数は異なりますが、一般的には5〜7日程度が目安。喪主を務める場合は規定より長い休暇(例:10日程度)が認められることもあります。 |

| 年次有給休暇 | 個人の有給残日数による | 忌引き休暇だけでは対応しきれない場合、有給休暇を利用して休みを延長することができます。葬儀後の役所手続きや気持ちの整理のために有給を繋げて取得するケースも多いです。 |

| その他特別休暇 | 会社規定による | 企業によっては慶弔休暇など独自の特別休暇制度が設けられている場合があります。公務員の場合、勤務先の規定で配偶者10日・親7日など明文化されていることがあります。詳しくは自分の勤務先の就業規則を確認しましょう。 |

ポイント: 忌引き休暇の日数は法律で統一されているものではなく、会社ごとの規定によります。上記はあくまで目安ですが、多くの企業で両親の場合5〜7日前後に設定されているようです。思ったより短いと感じる方もいるかもしれません。実際、葬儀の準備・執り行いから役所での手続きなどを行うと、1週間程度の休みはあっという間に過ぎてしまいます。まだ心の傷も癒えぬ中、休暇明けには仕事に復帰しなければならない――これが現実です。

忌引き休暇は短い…デジタル遺品整理を後回しにしないで

休める期間が限られているからこそ、デジタル遺品の整理は後回しにすべきではありません。親御さんが亡くなった直後は、葬儀や親戚対応、役所手続きなど優先すべきことが多々あります。しかし、その陰で故人のスマホやパソコン、オンライン上のアカウント類の管理がおろそかになってしまうケースが非常に多いのです。

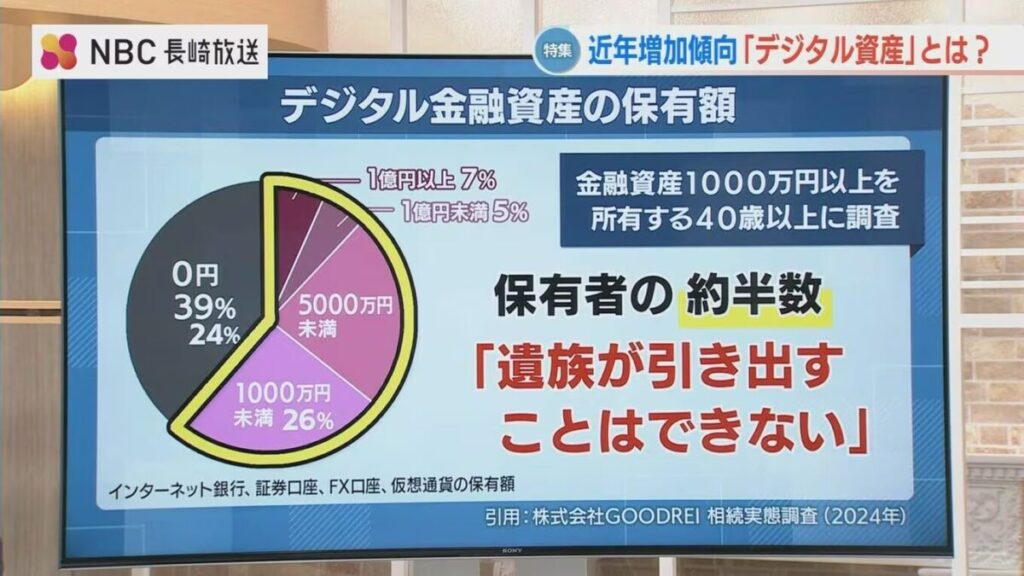

出典:NBC長崎放送

デジタル遺品整理などを行うGOODREIによると、1千万円以上の金融資産をもつ40歳以上の世代のおよそ6割がデジタル資産を持っているといわれています。

休みの短さゆえに「デジタルなものは落ち着いてから…」と思うかもしれません。ですが、下記で述べるようにデジタル遺品を放置することには大きなリスクがあります。論理的に考えても、休暇中の限られた時間でできるだけ対処しておく方が後々のトラブルを防げますし、感情的にも「大切な思い出を失いたくない」「親の残したものを守りたい」という思いから、早めの整理が望ましいのです。

葬儀期間中やその直後は精神的にも非常につらい時期ですが、ご家族のデジタル資産を守るために、できる範囲で少しずつでも手を付けていきましょう。次章では、まずデジタル遺品に含まれる具体的なものを確認し、その後に放置した場合のリスクと対策を見ていきます。

デジタル遺品とは?親が残したデジタル資産の具体例

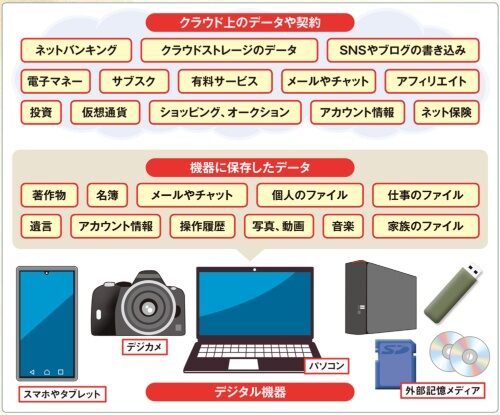

出典:日経クロステック

「デジタル遺品」とは、故人が残したデジタル機器や、各種オンラインアカウントからアクセスできる情報やデータのことを指します。現代では高齢の方でもスマートフォンやパソコンを使うのが当たり前になり、多くの思い出や資産がデジタル上に存在しています。それらは放っておくと消滅したり、不正利用されたりする恐れがあるため、物理的な遺品と同様に整理が必要です。具体的にどのようなものがデジタル遺品に当たるのか、以下にチェックリストを挙げます。

- パソコン・スマートフォンなどのデジタル機器:本体そのものに写真や文書データ、連絡先などが保存されています。ロック解除の有無によってアクセスできる情報が変わります。

- 外部ストレージ機器:USBメモリや外付けハードディスク、SDカード、デジタルカメラ、ビデオカメラ、カーナビやドライブレコーダーの記録媒体など。これらにも写真・動画や書類データが残っている可能性があります。

- SNSアカウント:FacebookやInstagram、X(旧Twitter)などのSNSアカウント。近年はプライベートな交流や写真共有にSNSを使う人が多く、故人のアカウントには思い出の投稿写真やメッセージが残っています。

- 連絡用アプリ・メール:LINEなどのメッセージアプリのアカウント、GmailやYahooメールなどの電子メールアカウント。知人友人との連絡履歴のほか、各種サービスの登録メールや重要な連絡先が含まれます。

- クラウドサービス:故人が利用していたiCloudやGoogleフォト・Googleドライブ、Dropboxなどのオンラインストレージ、またAmazonフォトなど写真バックアップサービス。クラウド上に写真・動画・文書データが保存されている場合、ログインしてデータを取得する必要があります。

- オンライン金融資産:ネットバンキングの口座、証券口座、暗号資産(仮想通貨)のウォレットや取引所口座など。通帳や書面がなくデータ上で管理されている資産は、遺族が把握しないままだと相続財産から漏れてしまう恐れがあります。

- その他のデジタルサービス:オンラインショッピングのアカウント(Amazonや楽天市場等)、有料会員登録しているサブスクリプションサービス(Netflixなど動画配信、Spotifyなど音楽配信、各種クラウドソフト)や各種ポイントカード・マイレージのアカウント、ブログ・個人ホームページなど。これらも放置すると不正利用や継続課金などの問題に繋がりかねません。

これだけ多岐にわたるデジタル遺品ですが、忙殺される中では「後で対応しよう」とつい後回しにされがちです。しかし次の章で述べるように、デジタル遺品を放置すると様々なリスクやデメリットが発生します。大切な家族の情報と資産を守るためにも、できるだけ早めに手を打つ必要があります。

デジタル遺品を放置するリスク – 放置は危険!こんなトラブルが起こる

出典:かながわ総合法務事務所

故人のスマホやパソコン、ネット上のアカウント類をそのままにしておくと、後々以下のような重大なリスクやトラブルが発生する可能性があります。

アカウントの不正乗っ取り・悪用

使用されず放置されたままのSNS・メールアカウントは、いわゆる「幽霊アカウント」となり、犯罪に利用される危険性があります。実際に「亡くなった親のクレジットカード情報が第三者に悪用され、高額な請求書が届いた」「故人のSNSアカウントが乗っ取られて詐欺に利用された」といった事例も少なくありません。ご家族の名誉や財産を守るためにも、不用意に放置しないことが大切です。

資産の相続漏れ・凍結

故人のデジタル財産を把握していないと、遺産分割や相続税の申告でトラブルになる恐れがあります。例えば、ネット銀行の口座や暗号資産などが遺族に知られないまま放置されれば、本来受け取れるはずの資産を見逃すばかりか、申告漏れによる税金ペナルティを招く可能性もあります。また金融機関によっては、死亡後一定期間が過ぎると口座が凍結され引き出しが困難になるケースもあります。デジタル上の財産も他の遺産同様に早めの確認と手続きが必要です。

継続課金による財産流出

故人が契約していたサブスクリプションサービス(月額課金)や各種会費、クレジットカード払いのサービスを解約せず放置すると、亡くなった後も請求が発生し続けて故人の財産が目減りしてしまいます。たとえば、有料アプリの月額料金やオンラインサービスの利用料が気付かれずに引き落とされ続け、多額の請求トラブルになる場合もあります。放置による無駄な出費を防ぐためにも、不要なサービスの解約やカード停止手続きを速やかに行う必要があります。

大切なデータの消失

思い出の写真や動画、連絡先データなどが永遠に失われてしまうリスクも見逃せません。デジタル機器のストレージ(HDDやスマホ等)は寿命があり、長期間放置するとデータが読めなくなることがあります。またクラウドサービスやSNSには一定期間ログインしないとアカウントごと削除されてしまうものもあります。例えばGoogleでは、2年間まったく利用しなかったアカウント上のデータを削除する方針が示されています。大事なメールや写真が本人の死後にサーバーから消去されてしまっては、二度と取り戻すことはできません。「そのうちに…」では手遅れになる可能性があるのです。

家族の思い出を見られない・心残りが生まれる

リスクというより感情面の話になりますが、故人のスマホに入っていた最後の写真や、SNS上の友人との交流記録など、家族にとってかけがえのない思い出がデジタル遺品に含まれていることも多いです。それを適切に整理・保存できずに失ってしまったら、残された家族にとって大きな心残りとなるでしょう。「もっと早く手を付けていれば良かった…」と後悔しないためにも、早めの対処が望まれます。

上記のように、デジタル遺品の放置は金銭的損失やプライバシー侵害、果ては犯罪被害にまで繋がるリスクを孕んでいます。現代では個人情報や資産の多くがデータ化されているため、見えないだけで重要度は形ある遺品と同じかそれ以上とも言えます。では、具体的にどのように対処すれば良いのでしょうか?次の章では、デジタル遺品整理の進め方と解決策を提案します。

デジタル遺品整理の進め方:短い休みで効率よく進めるには

出典:metamorworks / stock.adobe.com

限られた時間とエネルギーの中でデジタル遺品を整理するには、優先順位と計画が大切です。ここでは、忙しい忌引休暇中でも進めやすい整理のポイントと、どうしても難しい部分をサポートしてくれる専門サービスの活用法を紹介します。

1. デジタル機器とアカウントの洗い出し

まずは故人の持っていたデジタル機器や主要なアカウントをリストアップします。具体的には以下のような手順で進めるとよいでしょう。

- 身の回りの機器を確認: スマホ、携帯電話、パソコン、タブレット、デジタルカメラ、外付けHDDやUSBメモリなど、目につくデジタル機器を集めます。電源を入れてみて動作確認し、可能なら中のデータを確認します。ただしパスワードロックがかかっている場合、無理に初期化するとデータが消えてしまう恐れがあるため注意が必要です。

- 日常のヒントから推測: 故人がよく使っていたスマホアプリやブックマーク、お気に入りサイトなどから利用していたサービスを推測します。例えばスマホ画面にFacebookや銀行のアプリがあればそのサービスのアカウントがある可能性が高いです。メールやLINEの履歴から、登録済みのサービス通知を探すこともできます。

- メモや手帳を確認: アナログですが、手帳やノートにID・パスワードを書き留めていないか確認しましょう。高齢の方ほど大事なパスワード類を紙にメモしているケースがあります。書類整理の際に「パスワード一覧」のようなメモが出てきたら貴重な手がかりになります。

- 家族に聞き取り: 故人と同居していた家族や身近な親戚に、故人がどんなデジタルサービスを使っていたか心当たりを尋ねることも有効です。生前によく「○○のゲームにハマっていた」「ネットで株取引をしていた」などの話題がなかったか思い出してもらいましょう。

こうした下調べによって、整理すべきデジタル遺品の全体像を把握します。闇雲に手を付けるより、まず全容を掴むことで、限られた時間を有効に使えるからです。

2. 優先度の高いものから対処する

洗い出したリストの中から、特に急いで対処すべきものを見極めます。以下が優先度の高いデジタル遺品の例です。

- 金融関係:ネット銀行口座や仮想通貨など資産価値のあるものは最優先です。早めに残高確認や口座の凍結・相続手続きを行いましょう。証券口座やFXアカウントなども同様です。

- 課金サービス:クレジットカードが登録されたサービスや月額料金が発生する契約は速やかに解約・停止します。スマホのキャリア契約自体も名義変更や解約を検討する必要があります(解約しないと基本料金が引き落とされ続けます)。

- 重要な連絡手段:故人宛てのメールアカウントや電話番号は、各種連絡の受け皿となっている可能性が高いため、早めにチェックしましょう。葬儀後に届くお知らせ(例:クレジットカード会社からの利用通知や、SNSからの友人メッセージなど)を見逃さないようにするためです。

- 思い出のデータ:写真や動画データは早めにバックアップ取得を。スマホやPCにしか保存されていない場合、それらの機器が壊れたり処分されたりすると失われてしまいます。最低限、葬儀の合間にでも写真データだけはコピーする、という方も多いようです。

優先度の高いものから手を付けていき、時間や心に余裕が出てきたらその他のアカウント削除や整理に進みます。「すぐやるべきこと」と「後回しでもいいこと」を分けるのがポイントです。もちろん可能なら休暇中にすべて整理できるに越したことはありませんが、無理のない範囲で進めましょう。

3. 自分で対処できない場合は専門家に相談

パソコンやインターネットに詳しくない場合や、ロックされた端末の解除・消去データの復元など高度な作業が必要な場合は、無理をせずデジタル遺品整理の専門サービスに頼ることも検討しましょう。実際、遺品整理業者でもデジタル分野は対応が難しいケースが多いため、専門業者の力を借りる方が安心・確実な場合があります。

デジタル遺品整理の専門会社では、以下のようなサポートを提供しています。

- 高度な調査ツールによるデータ探索: 警察や法執行機関も使用するような専門のデジタル捜査ツールを使い、素人では見つけにくいファイルや一度削除されたデータも可能な限り洗い出してくれます。遺族が存在に気づかなかった重要データや記録、そして銀行・証券・暗号資産などの金銭的価値のある情報まで見逃しません。

- パスワード解除やデータ復旧: パスワードが不明でログインできないスマホやPC、暗号化されたファイルなども、専門家がパスワード解析を試みてアクセスしてくれます。誤って削除してしまった写真や動画であっても、可能な限りデータ復元してもらえる場合があります。これにより、故人の大切な思い出を取り戻せたというご遺族の声も多く聞かれます。

- 安全・確実なデータ消去と手続き代行: 不要になったアカウントの退会処理や、データ消去もセキュリティに配慮して確実に実行してもらえます。下手に素人判断で進めて個人情報漏えいや二次被害が起きるリスクを避けられるのは、大きな安心材料です。プライバシーに関わるデータも厳重に取り扱ってもらえるので、デジタル遺品整理に不安がある方でも任せやすいでしょう。

このように専門サービスを利用すれば、短い休みの中で手が回らない部分や技術的に難しい部分をプロの力で安全かつ効率的に解決できます。感情的にも、信頼できる専門家に任せることで「自分ではどうにもできない…」という不安やプレッシャーが軽減されるはずです。

上記の「デジタル資産バトン」はデジタル遺品整理に特化したサービスで、相談は無料です。専門家が故人の残した大切なデータや資産を未来へ繋ぐお手伝いをしてくれます。短い忌引休暇で手が回らないと感じたら、無理をせずこうしたサービスに頼ることも検討しましょう。専門家に任せることで、あなた自身はご家族を偲ぶ時間**を確保しやすくなるメリットもあります。

まとめ:限られた時間でもデジタル遺品整理は早めに着手しよう

親や家族を亡くした直後の休み(忌引き休暇)は思った以上に短く、心の整理もつかぬまま様々な手続きをこなさねばなりません。その中でデジタル遺品整理は後回しにされがちですが、本記事で述べてきたように放置は様々なリスクを招くため注意が必要です。

SNSアカウントやスマホの中の思い出、オンライン上の財産や情報は、故人が遺してくれた大切な「形見」です。それらを守り引き継ぐことは、今や遺族の新たな務めとも言えるでしょう。忌引休暇の短さゆえに大変ではありますが、できる範囲で早めに整理に着手することを強くおすすめします。

もちろん、全てをご自身で完璧に行う必要はありません。専門サービスの力を借りれば、時間の制約や技術的ハードルを乗り越えることができます。大事なのは「何もしないまま時間を経過させない」ことです。休みが明けて日常に戻ると、デジタル遺品の存在はさらに忘れられやすくなってしまいます。

最愛の親御さんの残したデジタル足跡をしっかり整理し、トラブルを未然に防ぐことは、ご家族の安心と故人の供養にも繋がります。短い休みでもポイントを押さえて効率よく進め、難しい部分はプロに任せるなど工夫しながら、後悔のないデジタル遺品整理を進めてください。困ったときは遠慮なく専門家へ相談し、あなたとご家族が前に進むための一助としていただければと思います。

ご家族を亡くされたばかりの方のお心が、一日も早く穏やかになりますように。デジタル遺品整理を通じて、大切な思い出と資産を未来へと引き継いでいきましょう。

コメント