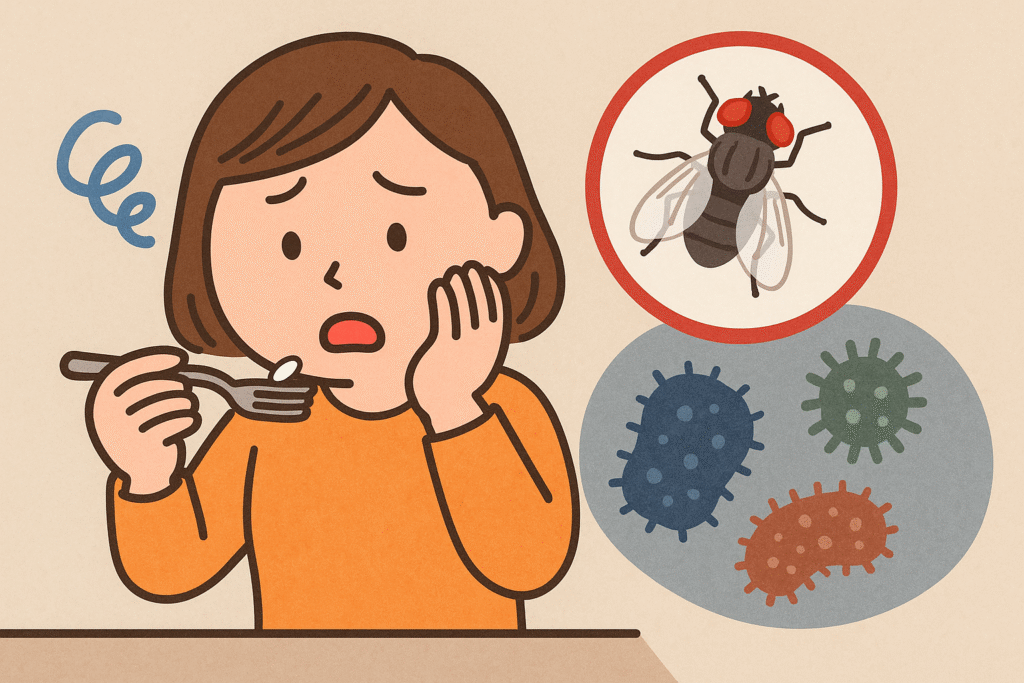

ハエの卵がゴマのように見えるという話を聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。「ハエの卵 ゴマ」と検索してこの記事にたどり着いたあなたは、おそらくその見た目や正体、そして対処法について詳しく知りたいと考えているはずです。実際、ハエの卵は白くて細長い楕円形をしており、その大きさは白ごまとほぼ同じくらいで、肉眼では見つけにくいという厄介な特徴があります。

この記事では、ハエの卵がどんな形なのか、なぜゴマみたいに見えるのかといった基本的な情報から、主なハエの種類やどこに産むか、さらには人体に産む可能性についても丁寧に解説します。また、卵を産みつけるのにかかる時間や、孵化までの時間、発生の原因についても触れていきます。

もし卵を見つけたらどうすればよいのか、卵を全滅させるにはどのような駆除方法が効果的なのか、また産みつけを未然に防ぐにはどうすべきかといった実用的なポイントも網羅しています。さらに、うっかり食べてしまった場合の体への害や、産みつけた食材を洗っても食べてはダメなのかといった不安にも対応。そして最後には、ハエの幼虫が人の目に寄生した事例といった、驚きの実例にも触れていきます。

ハエの卵について正しく理解し、家庭内での発生を防ぐために、ぜひ最後までご覧ください。

- この記事のポイント!

- ハエの卵がゴマのように見える理由と特徴

- 卵の発生場所や主なハエの種類

- 卵の駆除方法と予防のポイント

- 誤って食べた場合の体への影響

ハエの卵 ゴマに似ている見た目と特徴

- ハエの卵はどんな形?ゴマみたいで気づきにくい

- 卵の大きさは?白ごま程度のサイズ感

- 主なハエの種類と産卵場所の特徴

- ハエはどこに卵を産む?人体に産む可能性は?

- 卵を産みつけるのにかかる時間は?

ハエの卵はどんな形?ゴマみたいで気づきにくい

ソトソーヤブログイメージ

ハエの卵は白くて細長く、形状としては小さな楕円形をしています。この見た目が白ごまに似ていることから、食品と間違えて見逃されやすいという特徴があります。多くの場合、清掃が行き届いていない排水口や生ゴミの周辺などに産みつけられるため、気付かずに放置してしまうことも少なくありません。

特に厄介なのは、光の当たり方や周囲の環境によって卵の輪郭がぼやけてしまい、より一層判別しづらくなる点です。卵は重なって産みつけられることもあり、小さなかたまり状になっていることもありますが、それでもゴミやカビの一部と勘違いされやすいです。

見落としを防ぐためには、ハエがよく発生する場所を日常的に点検し、白くて小さな粒がないかを意識的に確認することが求められます。特にキッチンや風呂場の排水口、ゴミ箱の内側などは要注意ポイントです。虫メガネやライトを使うと、小さな卵でも確認しやすくなるため、発見の精度が高まります。

一方で、卵の状態では活動しておらず、目立つ動きがないため、その存在に気付かないまま孵化してしまうケースも多く見られます。放置すると短期間でウジ(幼虫)となり、やがて成虫になるため、見つけ次第ただちに処分することが大切です。

卵の大きさは?白ごま程度のサイズ感

ハエの卵の大きさは、種類によって若干の違いはあるものの、一般的にはおおよそ1ミリ以下から1.5ミリ程度です。このサイズはちょうど白ごまと同じくらいで、遠目には非常に見分けがつきにくいという厄介な特徴があります。

イエバエやクロバエなどの比較的大型のハエが産む卵は1ミリ以上になることもありますが、それでも小さなゴミや埃と見間違えてしまうほどです。一方で、コバエの卵はさらに小さく、肉眼での確認は困難です。そのため、日常的に清掃をしていても「卵の存在そのものに気づかないまま」孵化してしまうリスクがあるのです。

主なハエの種類と産卵場所の特徴

ソトソーヤブログイメージ

ハエにはさまざまな種類が存在しますが、日本の家庭において特に見られるのは「イエバエ」「クロバエ」「ニクバエ」「コバエ類」などです。これらはそれぞれ好む環境や産卵場所が異なっており、正しく種類を把握することで発生源を特定しやすくなります。

イエバエは家庭内で最もよく見かける種類で、人間の生活圏と密接に関わっています。主に台所やゴミ箱、生ゴミの周辺に卵を産みつける傾向があり、不衛生な環境を好みます。クロバエはやや大型で、腐敗した動物の死骸や糞便に集まりやすく、主に屋外や畜舎での発生が目立ちます。

一方で、観葉植物の鉢や湿った土を好む「キノコバエ」も室内で見かけることがあります。このタイプは植物の根元や水のたまった受け皿などに産卵しやすく、植物を育てている家庭では要注意です。

また、ニクバエは死肉や腐敗物に産卵する習性があり、野外で動物の死骸にたかることが多いですが、夏場には室内に侵入してくることもあります。

ハエはどこに卵を産む?人体に産む可能性は?

ハエは基本的に湿気があり、栄養となる有機物が存在する場所を選んで卵を産みます。代表的な場所には、生ゴミが入ったゴミ箱、キッチンや浴室の排水口、トイレ、腐敗した食べ物、そして動物の糞などが挙げられます。これらの場所はハエの幼虫が育つのに適しており、特に衛生管理が行き届いていない家庭では発生リスクが高まります。

一方で「ハエは人体に卵を産むのか?」と不安に感じる人もいるかもしれません。結論から言えば、通常の生活環境において、日本国内で一般的に見られるハエが人間の体に卵を産みつけるケースは、極めて稀です。ただし、特定の条件下では可能性がゼロとは言い切れません。

例えば、皮膚に傷があり、そこに長時間不衛生な環境で放置された場合や、発展途上国の一部地域で見られる「蠅蛆症(ようそしょう)」と呼ばれる症状では、人体に卵が産みつけられ、幼虫が皮膚の中に入り込むことがあります。ただし、これは日本の一般的な生活環境ではほとんど起こらない特殊な例です。

また、過去にはハエの幼虫が目に入り込む「眼蝿蛆症」の報告もありますが、これは屋外で作業していた際などに偶発的に起こる極めて珍しい症例です。こうした事例からも、健康な人が日常生活の中でハエに卵を産みつけられる可能性は非常に低く、過度に恐れる必要はありません。ただし、不衛生な環境ではリスクが高まるため、清掃を怠らず衛生状態を保つことが大切です。

卵を産みつけるのにかかる時間は?

ハエが卵を産みつける行為自体はあまり研究事例や情報がなく時間が定かではありません。産卵に適した場所を見つけると、すぐに産みつけを始めるため、気づいた時にはすでに卵が存在していることもあるかもしれません。

特にイエバエなどの一般的な種類は、腐敗物や排水口、生ゴミなどの湿った有機物を見つけると、そこに素早く産卵します。1回の産卵で50〜150個もの卵をまとめて産むため、数分のうちに大量の卵が放置されることになります。この行動の速さが、ハエの繁殖力を強めている要因のひとつです。

さらに注目すべきは、ハエが交尾から産卵開始までの準備にかかる時間も非常に短いという点です。成虫になってからわずか3〜5日で産卵可能な状態になり、その後も数日おきに何度も産卵を繰り返します。産卵のサイクルが早く、環境が整っていれば次々と新たな世代が増えていくのです。

ハエの卵 ゴマと見間違えて放置は危険

- 孵化までの時間は?短期間で成虫に

- ハエの卵の発生原因とは何か?

- 卵を見つけたらどうすればよい?即時の対処法

- 卵を全滅させるには?効果的な駆除方法

- 産みつけを未然に防ぐにはどうする?

- ハエの卵を食べてしまった場合の体への害は?

- 産みつけた食材は洗っても食べてはダメ?

孵化までの時間は?短期間で成虫に

出典:畜産ナビ

ハエの卵は非常に短い期間で孵化し、その後わずか2週間程度で成虫へと成長します。このスピードが、ハエの繁殖力の強さを支える要因の一つです。気温や湿度によって成長速度は左右されますが、一般的な室内環境、特に25℃前後では最も活動的になります。

卵は産み落とされてから1~3日ほどで孵化し、白く細長い幼虫、いわゆる「ウジ」が出現します。このウジは栄養源となる腐敗物や排水口の汚れなどを食べながら成長し、約5〜7日後にはさなぎへと変化します。そしてさらに4〜5日ほどで成虫となり、わずか2週間以内に新たな命として空を飛び始めるのです。

温度が高ければさらに成長スピードは加速します。30℃近くになると、卵から成虫までの期間は1週間前後まで短縮されることもあります。反対に、20℃を下回ると発育は鈍くなりますが、それでも完全に停止するわけではありません。

このように、ハエは「卵→幼虫→さなぎ→成虫」までのライフサイクルが非常に短いため、見逃した卵があっという間に成虫になってしまう可能性があります。わずか数日の放置が、大量発生の原因になることを忘れてはなりません。ちなみにハエの寿命は1か月程度と言われています。

ハエの卵の発生原因とは何か?

ソトソーヤブログイメージ

ハエの卵が家庭内で発生する原因は、主に「不衛生な環境」にあります。特に生ゴミ、排水口の汚れ、ペットのフン、食べ残しといった有機物が蓄積している場所が、格好の産卵場所となります。ハエはこうした環境のニオイを感知し、産卵に最適な場所を見つける能力に長けています。

中でも台所や浴室の排水口、生ゴミを放置したゴミ箱は要注意です。湿度と有機物がそろっているこれらの場所は、ハエにとって理想的な産卵環境です。特に夏場は気温も高いため、さらに繁殖しやすくなります。

もう一つの見落としがちな原因は、観葉植物の鉢や受け皿にたまった水、そして食べかすや飲料の残りがついた空き容器です。これらもハエにとっては十分な栄養源となり、卵を産みつける対象になりえます。清掃を怠ったちょっとした油断が、ハエの卵を呼び寄せるきっかけになります。

したがって、ハエの卵を発生させないためには、日常的な清掃とゴミの管理が極めて重要です。こまめな掃除と生ゴミの即日処分、排水口の洗浄など、基本的な衛生管理を徹底することで発生リスクを大きく減らせます。

卵を見つけたらどうすればよい?即時の対処法

ハエの卵を発見した場合、何よりも大切なのは「すぐに駆除すること」です。卵は放置すれば1〜3日で孵化し、幼虫が活動を始めます。すぐに行動すれば、次の成虫の発生を防ぐことが可能です。

まず有効な手段として挙げられるのが、熱湯の使用です。卵は熱に弱く、60℃以上の熱湯をかければ死滅させることができます。排水口やゴミ箱の中など、熱に耐えられる素材であれば、最も手軽で効果的な方法です。ただし、プラスチックや樹脂製の素材に熱湯をかけると変形の危険があるため、その点は事前に確認しておきましょう。

市販の殺虫剤は殻でおおわれているため効かない可能性があります。物理的に取り除く場合には、使い捨ての手袋を着用し、ティッシュやキッチンペーパーで包み密閉した袋に入れて捨てると安全です。

さらに、卵を見つけた周辺は必ず消毒・清掃を行いましょう。卵だけでなく、他の微細な汚れや見落とした個体が存在する可能性があるためです。また、再発防止のために、その場所にハエが寄り付かないよう忌避剤の設置や定期的な清掃を心がけるとよいでしょう。

卵を見つけた時点で対処できれば、大量発生を未然に防ぐことが可能です。迷ったり先送りにしたりせず、素早く確実に対応することが最も効果的な予防策です。

産みつけを未然に防ぐにはどうする?

ハエの卵が産みつけられるのを防ぐには、環境そのものをハエにとって「魅力のない場所」に変えることが効果的です。言い換えれば、産卵に適した環境をつくらないことが、最も確実な予防策となります。

第一に意識すべきは、ゴミの管理です。特に生ゴミはハエの大好物で、放置されているとすぐに嗅ぎつけて飛来し、卵を産みつける可能性があります。生ゴミはできるだけ毎日捨て、屋内で保管する際は密閉容器に入れるなどして、ニオイが漏れないようにしましょう。また、ゴミ箱のフタもできる限りしっかり閉まるものを選び、定期的に内部を清掃することが望ましいです。

次に、キッチンや浴室、洗面所の排水口のケアです。これらの場所には水分と有機物が集まりやすく、放っておくとヘドロやカビが発生します。排水口のヌメリはハエの絶好の産卵場所となるため、専用のクリーナーやブラシで定期的に清掃し、清潔な状態を保つことが大切です。

さらに、観葉植物やペットのトイレなども油断できません。鉢の受け皿にたまった水、ペットのフン、残ったエサなどにもハエは引き寄せられます。水はこまめに捨て、土は乾燥気味に保ちましょう。ペット周りもこまめに掃除を行い、臭いが残らないよう注意してください。

加えて、ハエが嫌うにおいを活用するのも有効です。ラベンダーやミント、レモングラス、ハッカなどの精油をディフューザーで使用したり、窓辺にハーブを置いたりすると、ハエの侵入自体を抑える効果が期待できます。

このように、複数の観点から住環境を見直すことで、ハエが「ここに卵を産みたい」と思う要素を減らすことができます。日々の習慣に清掃と衛生管理を取り入れることが、最大の予防策となります。

ハエの卵を食べてしまった場合の体への害は?

ソトソーヤブログイメージ

うっかりハエの卵を口にしてしまった場合、「体に害はあるのか?」と不安になる方もいるでしょう。まず結論として、多くのケースでは健康に重大な影響を与えることはありません。ただし、まったく無害とも言い切れないため、注意は必要です。

ハエの卵そのものには、直接的な毒性はありません。しかし、問題は「どこに産みつけられた卵なのか」という点にあります。ハエは腐敗物や糞便など、極めて不衛生な場所に卵を産みつける習性があり、その際に卵に病原菌やウイルスが付着している可能性があります。特に大腸菌、サルモネラ菌、O-157などの危険な細菌が卵の表面に存在していた場合、食中毒を引き起こすこともあるのです。

また、消化器官が弱っている人や高齢者、小さな子どもが誤って食べてしまった場合は、下痢や腹痛などの症状が現れる可能性も否定できません。仮に何も症状が出なかったとしても、潜在的な健康リスクがゼロとは言い切れないため、決して軽視すべきではありません。

食べ物に異変を感じたり、異物を見つけた場合は、口に入れる前に処分することが望ましいです。また、誤って口にしてしまった後に体調に変化が見られた場合には、念のため早めに医療機関を受診することをおすすめします。

このように、ハエの卵自体は致命的な毒性を持たないものの、衛生面のリスクは無視できません。普段から食品を屋外に放置しない、調理前にはしっかり確認するなど、基本的な衛生管理を徹底することで、こうしたリスクを回避することができます。

産みつけた食材は洗っても食べてはダメ?

ハエが卵を産みつけた可能性がある食材は、たとえ洗ったとしても食べるのはおすすめできません。その理由は、見た目だけでは卵の有無を完全に確認できず、表面だけ洗い流しても衛生的な安全が確保できないからです。

まず、ハエは不衛生な場所を飛び回り、糞便や腐敗物、死骸などに触れた後で食品にとまることがあります。その際、卵だけでなく病原菌やウイルスを食材に持ち込んでしまう可能性があります。唾液や排泄物が微細なレベルで付着していることもあり、水洗いではそれらを完全に除去することは難しいのが現実です。

さらに問題となるのは、卵そのものが非常に小さく、白ごまのようなサイズである点です。肉眼では見つけにくく、洗っても取り切れないまま残ってしまうことも珍しくありません。特に凹凸のある食材や、表面に繊維が多い果物・野菜などは、卵や汚れが残りやすいため注意が必要です。

「もったいない」と思っても、体調を崩してしまえば本末転倒です。実際、ハエを介してO-157やサルモネラ菌が感染する例もあり、たった一口の摂取が下痢や腹痛などの症状につながることがあります。特に免疫力が低い子どもや高齢者にとっては、深刻な健康リスクとなりかねません。

どうしても食材を無駄にしたくない場合でも、見た目やにおいに少しでも異変があるなら、食べずに処分するのが安全です。加工食品であっても、保存状態や包装の破れが気になる場合は再確認が必要です。

このように、ハエが関与した可能性のある食品は「洗えば大丈夫」と過信せず、体への影響を第一に考えることが大切です。衛生面のリスクを最小限にするためにも、日頃から調理前のチェックやキッチンの清潔維持を心がけましょう。

ハエの卵 ゴマに似た見た目と家庭での注意点まとめ

- ハエの卵は白く細長い楕円形で白ごまに似ている

- 卵の大きさは1ミリ前後で非常に小さく見つけにくい

- ゴミやカビと見間違えやすいため見落としやすい

- 清掃が不十分な排水口やゴミ箱が主な産卵場所

- イエバエやクロバエなどの種類により産卵場所が異なる

- キノコバエは観葉植物の土に産卵することがある

- ハエは数分で50〜150個の卵を一度に産みつける

- 成虫になってから3〜5日で産卵可能になる

- 卵は1〜3日で孵化し、約2週間で成虫になる

- 気温が高いと繁殖スピードがさらに速くなる

- 生ゴミやぬめりのある排水口が発生原因になりやすい

- 発見した卵は熱湯や専用駆除剤で即処理するべき

- 卵があった場所は消毒・清掃して再発を防ぐ

- ゴミや排水口を清潔に保つことが予防の基本

- 卵がついた食材は洗っても食べない方がよい

コメント