まさかりと斧の違いについて調べている方に向けて、本記事ではそれぞれの構造や特徴をわかりやすく解説します。見た目は似ていても、まさかりと斧の用途や使い方には大きな差があり、目的に応じて正しく選ばなければ効率も安全性も損なわれてしまいます。まさかり、斧の使い方は?といった基本的な疑問から、薪割りに適しているのは?という実用的な視点まで、初心者にも役立つ情報を網羅しています。

また、斧種類・まさかり種類の違いや、作業に応じた適切なサイズの選び方、具体的な斧のメーカー・まさかりのメーカーについても紹介。使用前に知っておきたい注意点や、使い方を間違えるとどうなるかというリスク、さらには「銃刀法違反ですか?」といった法的な観点まで取り上げ、安全で快適に使うための知識をまとめました。

さらに、長く使うためのメンテナンス方法にも触れていますので、これから道具を選ぶ方にも、すでにお持ちの方にも役立つ内容となっています。まさかりと斧の違いを正しく理解し、あなたのアウトドアライフや作業をより充実したものにしていきましょう。

- この記事で理解できること(ポイント)!

- 斧とまさかりの構造や用途の違い

- 用途ごとの使い分けと適切なサイズ選び

- 安全な使い方と使用時の注意点

- おすすめのメーカーとメンテナンス方法

まさかり 斧の違いを正しく理解しよう

- まさかりと斧の違い

- まさかりと斧の使い方は?

- キャンプで活躍するのは斧とまさかりどっち

- 使い方を間違えるとどうなる

- 銃刀法違反ですか?

- 補足:まさかりと斧の違い

まさかりと斧の違い

斧とまさかりは、見た目は似ていますが、構造や用途に明確な違いがあります。

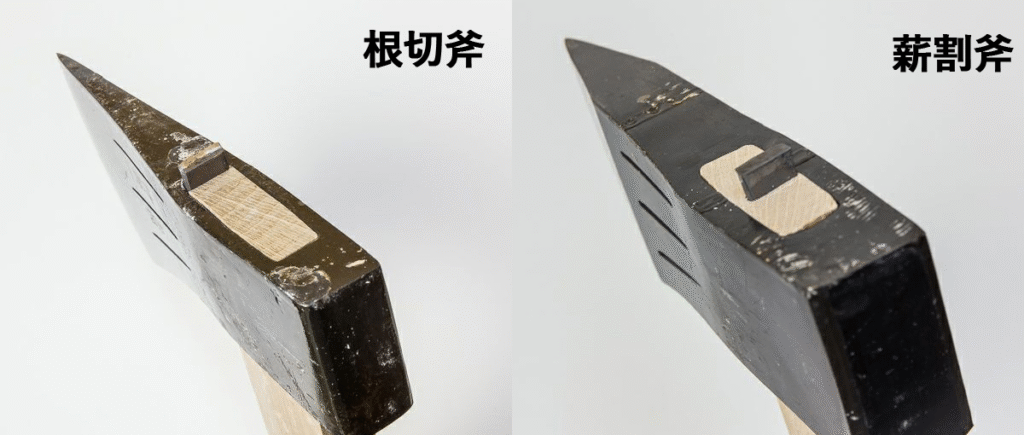

まず斧は、刃の幅が比較的狭く、刃先から柄元に向かって厚みが増すのが特徴です。木材を縦方向に割る「薪割り」や、横方向に切断する「伐採」など、目的に応じた形状の違いが存在し、使用用途も幅広いです。切断に適した「切斧」と、薪割りに適した「割斧」などがあり、種類によって活躍の場が異なります。

出典:ほんまもん公式サイト

一方でまさかりは、刃の幅が広く、柄と刃の間にくびれがある独特の形をしています。この構造により、木の表面を削る作業や、材木を角材に整えるといった用途に向いています。刃が広いため、木の表面にしっかり当たりやすく、細かな加工にも適しています。

出典:水野製作所公式HP

こうして見比べると、斧は「割る・切る」作業を主とするのに対し、まさかりは「削る・整える」作業に向いている道具であると言えます。どちらを選ぶかは、使用する場面や目的に応じて適切に判断することが重要です。

まさかり、斧の使い方は?

斧は木を割る・切るために使いますが、用途に応じてサイズや形を選ぶことが大切です。例えば、小型の手斧は片手で扱いやすく、焚き付け用の細い薪を割るのに適しています。

ソトソーヤブログイメージ

両手で使う大型の斧は、太い丸太を一気に割るのに適しており、使用時は足元や周囲の安全を十分に確保しなければなりません。

ソトソーヤブログイメージ

一方でまさかりは、木材の表面を削ったり、小枝を落としたりする際に使用します。刃が広いため薪の表面に当たりやすく、正確に狙って叩くことができます。ただし、まさかりは斧よりもヘッドが重い傾向があり、振り下ろす際のバランスには注意が必要です。初心者の方は、まず軽量タイプを選ぶと安全に扱いやすいでしょう。

ソトソーヤブログイメージ

いずれの道具も、使用前に刃の状態や柄の固定具(クサビ)などを点検し、適切な姿勢で作業を行うことが、事故を防ぐうえで非常に重要です。

キャンプで活躍するのはまさかりと斧どっち

ではキャンプで活躍するのはどちらか?という問いに対しては、用途によって適材適所であるといえます。例えば、焚き火の準備を素早く済ませたい、太い薪を割りたいという場合は斧が便利です。一方で、フェザースティック作りや細枝の処理など、焚き火の火つけを丁寧に準備したい方にはまさかりが向いています。

さらに最近では、まさかりと斧の特徴を兼ね備えた「共柄タイプ」や「薄刃仕様」のモデルも登場しており、キャンプ道具として非常に汎用性の高い選択肢となっています。

このように、キャンプで使うなら「割るなら斧、削るならまさかり」を基本としつつ、自分がどんな作業を重視するかを明確にして選ぶことが大切です。必要であれば両方を使い分けることで、より快適で効率的なキャンプ時間が手に入るでしょう。

使い方を間違えるとどうなる

斧やまさかりは強い力を加える作業道具であるため、使い方を誤ると大きな事故やけがにつながる恐れがあります。正しい知識と使用方法を身につけることが、安全で効率的な作業の基本です。

まず、最も多いのは「誤った姿勢や動作による事故」です。たとえば、斧を振り下ろすときに足元に薪を置きすぎると、刃が滑った場合に足を直撃する危険があります。また、力を入れすぎてコントロールが効かなくなり、斧が自分の方向に跳ね返ってくるといった事故も報告されています。こうしたリスクは、初心者が道具の重量やバランスを理解せずに使用した場合に起こりやすくなります。

ソトソーヤブログイメージ

他にも、適切な保護具を着用しないまま作業を行うのもリスクを高めます。手袋や安全靴、ゴーグルなどを装備していないと、刃の跳ね返りや破片の飛散に対して無防備になります。

次に、斧やまさかりの構造を無視した使い方も問題です。たとえば、斧の柄が緩んでいる状態で作業を続けると、ヘッドが外れて飛んでいくことがあり非常に危険です。また、まさかりを木材の伐採に使おうとするなど、本来の用途と異なる作業に使うと、道具の破損や作業の非効率化だけでなく、怪我の原因にもなります。

ソトソーヤブログイメージ

このように、斧やまさかりは便利な反面、使い方を誤れば重大なトラブルに直結する道具です。道具の特性を正しく理解し、作業環境を整えたうえで、適切な方法で使用することが求められます。

銃刀法違反ですか?

斧やまさかりは刃物であるため、所有や携帯に関して法律上の規制があるのではないかと心配になる方もいるかもしれません。実際、場合によっては「銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)」の適用対象になる可能性があります。

まず、斧やまさかり自体は銃刀法の「刃物」には分類されますが、「所持している目的」によって合法か違法かが分かれます。たとえば、キャンプや薪割りといった明確な作業目的のために所持している場合、それは正当な理由があると判断されるため違法にはなりません。ただし、その際も車内やカバンなどに収納して運ぶなど、安全かつ適切な方法で管理する必要があります。

一方で、斧やまさかりを理由もなく公共の場で持ち歩いていた場合、「正当な理由のない携帯」と見なされ、銃刀法違反に問われる可能性があります。これは、たとえ使用予定があったとしても、その場での説明が不十分であれば疑いの目を向けられることがあるためです。特に、夜間や人通りの多い場所などでの携帯は注意が必要です。

ソトソーヤブログイメージ

また、斧の中でも「斧頭が鋭利かつ小型で片手で隠し持てるサイズのもの」は、場合によっては「特定刃物」として取り扱われることもあります。購入時に販売元からの注意喚起がある場合には、その指示に従って正しく管理しましょう。

まとめると、斧やまさかりは使い方・持ち運び方によっては法律違反となる可能性があるため、所持する目的を明確にし、使用しないときは適切に保管することが必要です。キャンプ場や自宅など、正当な場所でのみ使用することが安全かつ合法的な対応といえるでしょう。

補足:斧と鉈の違い

斧と鉈(なた)はどちらも木材加工に使われる道具ですが、設計思想や使い方には大きな違いがあります。これを理解しておくことで、用途に合った道具を選び、より安全で効率的な作業が可能になります。

斧は「叩き割る・切る」ための道具です。柄の先に装着された金属製の刃は、振り下ろしたときに木材に大きな力を加えるよう設計されています。刃の角度は鋭角で、薪を割ったり、木を倒したりするのに向いています。特に薪割りなど、縦方向に力を加える作業に効果を発揮します。

一方で、鉈は「削る・切る・払う」といった動作に使われる刃物です。構造としては、斧よりも刃が薄く、片刃になっているものが多く見られます。このため、木の枝を切り払ったり、竹を切断したりといった軽作業に向いています。また、鉈は刃を押し当てて切るような使い方ができるため、力のコントロールがしやすく、精密な作業にも適しています。

用途の違いをもう少し具体的に述べると、斧は力をかけて「割る」ことに最適であり、鉈は力を入れすぎずに「切る」「削る」作業に向いているということです。そのため、焚き火の準備で太い薪を割りたいなら斧、細かい枝を処理したいなら鉈のほうが向いています。

両者ともアウトドアや林業の現場では重要な道具ですが、混同せず、目的に応じた適切な選択が必要です。特に初心者の方は、まずは使うシーンを明確にし、それに合った道具を選ぶよう心がけましょう。

まさかり 斧の違い・用途ごとの最適アイテムの選び方と注意点

- 用途で見る最適な大きさ・サイズ

- 斧のメーカーおすすめ3選

- まさかりのメーカーおすすめ3選

- 長く使うためのメンテナンス方法

用途で見る最適な大きさ・サイズ

まさかりと斧を選ぶうえで大切なのは、形状や機能だけではありません。使用目的に応じた「大きさ・サイズ」を選ぶことも、作業の効率と安全性に直結します。特に初心者やキャンプ用途では、重すぎる道具や長すぎる柄は取り回しにくく、怪我のリスクも高まるため注意が必要です。

まず斧について見ていきましょう。斧は主に木を「割る」もしくは「切る」作業に使われるため、斧頭の重量と柄の長さが作業内容に応じて適切であることが重要です。携帯性を重視するキャンプでは、全長30〜40cm前後の手斧が人気です。軽量で持ち運びしやすく、細い薪や焚き付け作りにぴったりです。一方で、自宅の庭や山林で太い丸太を割るような作業には、斧頭が1〜2kg程度あり、柄の長さが60cm以上ある大型の割斧が適しています。長い柄は振り下ろす力を効率的に伝えるため、大きな薪も少ない労力で割ることができます。

まさかりの場合もサイズの選び方が用途に直結します。たとえば、フェザースティックを作ったり、枝を落としたりといった繊細な作業をするには、全長30〜40cm程度の小型まさかりがおすすめです。片手で扱いやすく、狙った場所に正確に刃を当てることができます。また、ヘッド重量が500〜700g程度のものは、初めて使う方にも扱いやすいバランスです。逆に、木材の表面を削って角材に整えるような本格的な作業には、全長50cm以上、1kg前後の中〜大型まさかりが適しています。重量があるほど安定した削り作業がしやすく、長時間使っても無駄な力がかかりにくい設計になっています。

| 道具 | 用途 | 全長の目安 | 斧頭・ヘッド重量 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 斧(手斧) | 焚き付け・細い薪割り(キャンプ) | 30〜40cm | 〜1kg | 軽量で携帯しやすく、初心者にも扱いやすい |

| 斧(割斧) | 太い薪割り・丸太割り(自宅や山林) | 60cm以上 | 1〜2kg | 長い柄で力が伝わりやすく、大きな薪割りに適している |

| まさかり(小型) | フェザースティック作り・枝落とし | 30〜40cm | 500〜700g | 片手で使いやすく、繊細な作業向き |

| まさかり(中〜大型) | 木材の表面削り・角材加工 | 50cm以上 | 約1kg | 安定感があり、長時間の作業でも効率が良い |

このように、まさかりも斧も「どんな作業を、どこで、どのくらいの頻度で行うか」によって最適なサイズが変わります。道具は使い方を間違えなければ非常に頼もしい存在になりますが、サイズ選びを誤ると取り回しづらく、逆に危険を伴うことになります。

購入前には必ず目的を明確にし、自分の体格や力の加減に合った大きさを選ぶようにしましょう。実店舗で手に持って感触を確かめるのも良い方法です。用途に合ったサイズの道具を使うことで、効率的で安全な作業が可能になります。

斧のメーカーおすすめ3選

斧を選ぶ際は、用途やサイズも大切ですが、信頼できるメーカーの製品を選ぶことが、安全性や使い心地を大きく左右します。ここでは、品質・実績・使用感のバランスが取れた、斧のおすすめメーカーを3社ご紹介します。

最初に紹介するのは、スウェーデン発の老舗ブランド**ハスクバーナ(Husqvarna)**です。林業の本場である北欧で長い歴史を持ち、チェーンソーなどの機械工具でも知られているメーカーです。ハスクバーナの斧は、「軽量・丈夫・扱いやすい」と三拍子そろっており、キャンプ用の小型モデルから伐採向けの大型モデルまで幅広く展開されています。特に「手斧」は焚き付け作りや軽作業にぴったりで、アウトドア初心者にも取り回しやすい設計です。グリップにはヒッコリー材を使用しており、手にしっくりとなじむのも魅力です。

次に取り上げるのは、同じくスウェーデンの高級斧ブランド**グレンスフォシュ・ブルーク(Gränsfors Bruk)**です。このメーカーの特徴は、すべての斧が熟練の職人による手作りであること。一本一本に製造者のイニシャルが刻印されており、品質と誇りが形になっています。特に人気の「ワイルドライフ」は全長34.5cm・斧頭400gと携帯性に優れ、焚き火用の薪割りや枝落としなど幅広い作業に対応。芸術品のような外観と機能美の両立が評価されており、アウトドア愛好家からの支持が厚いモデルです。

最後に紹介するのは、ドイツの老舗刃物ブランドヘルコ(Helko Werk)です。1844年創業という長い歴史を持ち、森林作業用から家庭用まで、多種多様な斧を手がけています。特に「バーベリアンフォレスト」や「タスマニアンフォレストアックス」などのシリーズは、美しいフォルムと高い実用性が融合しており、機能面だけでなく所有する喜びも満たしてくれる逸品です。柄には高品質のアッシュウッド(トネリコ材)を使用し、手にやさしく、長時間の作業にも耐える設計となっています。見た目の美しさと耐久性を重視する方にぴったりのブランドです。

このように、メーカーによって特徴や適した使用シーンが異なります。斧を選ぶ際は、作業内容や自分の経験値に合わせて、信頼できるブランドの中から選ぶと安心です。

まさかりのメーカーおすすめ3選

まさかりは、日本の伝統的な刃物として、今も多くの職人やアウトドアユーザーに愛用されています。斧に比べると流通量は少ないものの、国内を中心に高品質な製品を作り続けているメーカーがあります。ここでは、その中でも特におすすめしたい3社をご紹介します。

まずご紹介するのは、新潟県三条市に本社を構える水野製作所です。刃物の産地として名高い三条市で長年にわたりまさかりを製造してきた老舗で、伝統的な鍛冶技術に定評があります。代表モデルの「割込仮枠鉞(570g)」は、軽量でありながら切れ味に優れ、片手で扱いやすいバランスが特徴です。素材には炭素鋼を使用しており、刃が鈍っても研ぎ直しがしやすく、メンテナンス性も高い製品です。日本の伝統工芸の技術を体感したい方におすすめのメーカーです。

次に紹介するのは、越後の野鍛冶によるブランド**越乃火匠 久八(くぅはち)**です。このブランドは「手鉞共柄 黒全鋼」など、伝統的なまさかりを現代風にアレンジした製品を展開しています。特に共柄構造(全鋼一体型)は、柄抜けの心配がなく、バトニングなどにも対応できる堅牢な作りが特徴です。刃の厚みは薄めで、細かい切削作業にも向いています。また、革職人による本革ケースが付属し、デザイン性と実用性の両立もポイントです。見た目にもこだわりたい方にぴったりの一丁です。

最後にご紹介するのは、高知県の土佐打刃物協同組合に属する土佐鉞の製造元です。土佐鉞の特徴は、唯一の「片刃」である点にあります。刃が片面のみ研がれているため、木材の表面を削る作業に特化しており、削り落としや荒仕上げに最適です。現在では、土佐型鉞を各種サイズ・用途別に作り分けている工房が複数存在しており、伝統の技を守りつつ、実用的な製品を提供しています。職人の手作りならではの味わい深さを感じられるのが魅力です。

いずれのメーカーも、日本の鍛冶文化を反映した高品質なまさかりを手がけており、用途や作業スタイルに合わせて最適な一本が見つかるはずです。工具としての機能だけでなく、持つ楽しさや所有する喜びも味わえる点が、まさかりの大きな魅力といえるでしょう。

長く使うためのメンテナンス方法

斧やまさかりを長く愛用するためには、日々のメンテナンスが欠かせません。適切な手入れを行うことで、刃の切れ味や安全性を保つだけでなく、道具への愛着も深まっていきます。

まず、使用後には必ず刃についた木屑やヤニ、湿気を取り除くことから始めましょう。特に薪割り後は、刃に水分が付着していることが多く、そのまま放置してしまうとサビの原因になります。乾いた布でしっかり拭き取り、必要に応じて刃物用の防錆油を軽く塗布しておくと、錆びづらくなります。

次に、刃の切れ味の維持についてですが、使っていくうちにどうしても鈍ってきます。その場合はシャープナーを使って研ぎ直しを行います。

研ぐときは一定の角度を保ちながら、両刃であれば左右均等に研ぐことがポイントです。片刃のまさかりを研ぐ際には、刃の裏側は軽く当てる程度に留め、刃先の形を崩さないよう注意してください。

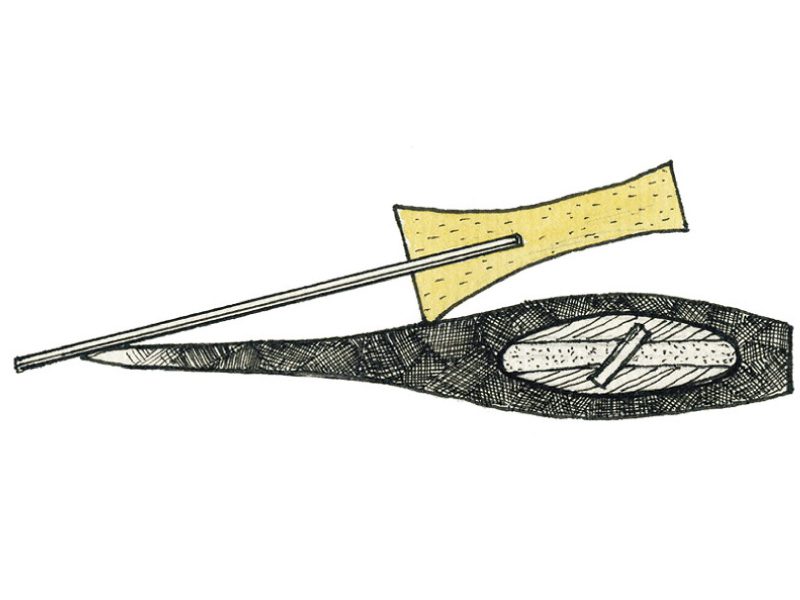

また、柄の部分にも目を向けることが大切です。木製の柄は乾燥や衝撃によって徐々に劣化していきます。表面がザラついてきた場合は、サンドペーパーで軽く磨いたあと、オイル(亜麻仁油やクルミ油など)を染み込ませて保湿することで、ヒビ割れを防げます。柄が緩んできた場合は、くさびの打ち直しや交換も検討しましょう。

さらに、保管環境も非常に重要です。直射日光や湿気の多い場所は避け、風通しの良い場所で保管するのが理想です。刃がむき出しになっていると、他の工具や人と接触するリスクがあるため、革ケースやシースを付けた状態で収納するようにしてください。

このように、日常のひと手間をかけることで、斧やまさかりは何年、あるいは何十年も使い続けることが可能です。メンテナンスは単なる作業ではなく、道具と向き合う時間でもあります。大切な一本を長く使うために、ぜひ日々の手入れを習慣化してみてください。

まさかりと斧の違いを理解するための総まとめ

- 斧は刃幅が狭く厚みがあるため割る・切る作業に向いている

- まさかりは刃幅が広くくびれがあり削る・整える作業に適している

- 斧は薪割りや伐採などパワーが必要な作業に用いられる

- まさかりは木材の表面加工や細かな枝処理に使われる

- キャンプでは斧が焚き火用の薪割りに重宝される

- まさかりはフェザースティック作りなど繊細な作業で活躍する

- 小型の斧は持ち運びやすく初心者にも扱いやすい

- 小型のまさかりは軽量で狙いやすくソロキャンプ向き

- 使用前には刃の状態と柄の固定を必ず確認すべき

- 間違った姿勢や使い方は大きな事故につながる

- 正当な理由がない携帯は銃刀法違反となる可能性がある

- 斧は力強く振り下ろす構造で重さと長さのバランスが重要

- まさかりは刃の広さと薄さを活かして押し当てる使い方が基本

- 刃の手入れや柄の保湿を習慣化することで長持ちする

- 目的に応じて最適なサイズと種類を選ぶことが必要

コメント