キャンピングカーに憧れるけれど維持費が心配…そんな方や、法人の節税策・資産運用の手段を探している方に注目されているのがキャンピングカー オーナー制度です。近年、この制度を活用してキャンピングカーを“遊び道具”から“資産”へと変えている人たちが増えています。

本記事では「キャンピングカーオーナー制度」とは何か、そのメリット・デメリットや収益・節税の仕組みについて、実際のオーナー体験談やよくある質問も交えながらプロの目線で詳しく解説します。

キャンピングカー オーナー制度とは

ソトソーヤブログイメージ

キャンピングカー オーナー制度とは、個人や法人がキャンピングカーを購入し、自分が使わない間は他人にレンタルして収益を得る仕組みのことです。従来、キャンピングカーは趣味性の高い「消費財」と思われがちでした。しかしこの制度を利用すれば、キャンピングカーを自家用車として楽しみつつ、副業的にレンタル運用することで節税効果や副収入まで得られる新しいライフスタイルが実現します。

具体的には、オーナーはキャンピングカーを購入した後、専門の運用代行サービス(例えばキャンピングカーマニア)に運用を委託します。運用会社はオーナーの車両をキャンピングカー専門のレンタルプラットフォーム(キャンピングカーマニアの場合、自社運営の「JAPAN ROAD TRIP」など)に登録し、借り手の募集や予約管理、貸出・返却対応、清掃・メンテナンスまで一括サポートしてくれます。

オーナーは自分が使いたいときには自由にそのキャンピングカーを利用でき、それ以外の遊休時間にレンタル収入を得ることができます。言わば、自家用車とレンタカー事業のハイブリッド運用です。

ポイントは、この仕組みを活用すると「趣味(キャンピングカー利用)」「節税」「副収入」の三拍子を同時に叶えられることです。実際、「遊びながら資産を作る」というユニークなスタイルに魅力を感じて、オーナー制度に参加する方が増えているのです。

では、そんなキャンピングカー オーナー制度には具体的にどんなメリットやデメリットがあるのか、またどのように収益化・節税が図れるのかを見ていきましょう。

キャンピングカー オーナー制度のメリット・デメリット

キャンピングカーオーナー制度には多くのメリットがありますが、同時に検討時に押さえておくべきデメリットや注意点も存在します。ここでは主なメリットとデメリットを整理します。

メリット

- 大きな節税効果が期待できる

キャンピングカーは減価償却資産として計上でき、事業用(法人や個人事業主)で購入すれば経費計上による節税効果が非常に高い商品です。特に中古で初度登録から3年以上経過した車両なら初年度に全額減価償却(即時償却)が可能であり、大幅に課税所得を圧縮できます。例えば、400万円のキャンピングカー(3年落ち中古)を購入した場合、初年度に全額を経費計上して約100万円以上の税負担を軽減できるケースもあります。さらに車両の維持費(ガソリン代・車検代・保険料・ローン金利など)も経費にできるため、トータルで見た節税インパクトは非常に大きくなります。 - レンタル運用による副収入(不労所得)

オーナーがキャンピングカーを使わない時期には、レンタカーとして貸し出すことで収益化が可能です。レンタル収入によって維持費やメンテナンスコストをカバーしつつ、それ以上の利益を得ることもできます。

運用日数にもよりますが、例えば月に週末のみ(月8日)貸し出した場合で月約5万円(年間60万円程度)、平日含めフル稼働(月20日)すれば月約12万円(年間140万円超)の収入になる試算もあります。

実際のオーナーからも「レンタル収入で車両ローンと保険料をまかなえた」「副収入が月10万円を超えた」といった声が上がっています。

このように遊休時に収入を生む自動収益モデルにより、キャンピングカーを「持っているだけ」の場合と比べて圧倒的に経済的メリットが生まれます。 - 高いリセールバリュー(資産性)

キャンピングカーは中古市場で根強い人気があり、時間が経っても値崩れしにくい資産とされています。

実際、需要の高い車種や装備が充実した車両であれば数年運用後に高値で売却できる可能性が高く、「売却益+レンタル収益>購入時の価格」を実現するケースもあります。

キャンピングカーオーナー制度では運用代行会社が適切な売却時期のアドバイスや買取先探しのサポートまで行ってくれるため、出口戦略も安心です。減価償却で十分に節税した後に売却すれば、手元にキャッシュを残しつつ資産入替えを図ることも可能です。 - 趣味と実益を兼ねられる(利用価値の高さ)

キャンピングカーを所有することで得られるのはお金の面ばかりではありません。

家族や友人とのプライベートな旅行を時間や場所に縛られず楽しめる自由があります。

小さな子供連れでも大荷物でも周囲に気兼ねなく移動・宿泊でき、ペットも一緒に旅ができます。コロナ禍でも密を避けて安心して出かけられる「動く個室」として重宝しましたし、非常時には電源供給や避難所代わりになる心強い移動シェルターにもなります。

法人にとっては社用車として荷物や人員輸送に使え、イベント出展時の宣伝ブースや社員の休憩所としても活用可能です。

さらに社員への無料貸出という福利厚生にすれば社内満足度が高まり、求人募集でも「キャンピングカー利用可」とアピールできて他社との差別化につながるでしょう。

このようにキャンピングカーはレジャーからビジネス、福利厚生、防災まで多彩な使い道があり、所有すること自体に大きな付加価値があります。 - ほぼ手間いらずで運用できる

運用代行サービスを利用すれば、レンタルに伴う集客・予約対応・利用者対応・車両管理などの煩雑な業務はすべてプロに任せられます。

オーナーは基本的に初期契約の手続きさえ済ませれば、あとは運用状況をレポートで確認する程度で不労所得化が可能です。

特にキャンピングカーマニアの場合、後述するように購入から売却までワンストップでサポートしてくれるため、オーナー自身の作業負担はほとんどありません。また運用期間の最低契約期間もなく、いつでも解約できる柔軟性があります。

副業として時間を割けない多忙な方でも安心して始められるでしょう。

デメリット

- 他人に車を貸す不安

自分の大切なキャンピングカーを見ず知らずの人に貸し出すことへ抵抗や不安を感じる方も多いでしょう。「乱暴に扱われて壊されたらどうしよう」「車内を汚されたら?」といった懸念は当然あります。

しかしこの点については、信頼できる運用代行会社を利用すれば保険やサポート体制が整っており安心です。例えばキャンピングカーマニアではレンタル利用者には専用保険への加入が義務付けられており、万一の事故や車両損傷もカバーされています。

また利用者のレビュー評価制度があり、マナーの悪い利用者は排除される運用がなされています。トラブル発生時も運営会社がすべて対応を代行してくれるので、オーナーに直接クレーム対応などの負担が及ぶことはありません。 - 車両が常に自由に使えない

オーナー自身が「今週末に急にキャンプに行きたくなった」場合でも、すでにその日にレンタル予約が入っていれば自分で使うことはできません。自家用車のように好きな時に必ず乗れるわけではない点はデメリットです。

ただし事前に予定が分かっていればオーナーはその期間をブロックしておくことが可能ですし、繁忙期(GWやお盆など)の高需要期だけ貸し出してそれ以外は自分で使う、といった調整もできます。

またキャンピングカーマニアではオーナーやその家族・友人はいつでも無料で車両を利用できる決まりなので、予約の入っていないタイミングであれば追加費用なく自由に楽しめます。運用と自家利用のバランスを事前に考えておくと良いでしょう。

以上のように、キャンピングカーオーナー制度には大きなメリットがある一方で、投資である以上それなりのリスクや制約も伴います。

ただ、適切な車種選びや運用計画、信頼できる運用代行会社のサポートによってデメリットを極力抑え、メリットを最大化することは十分可能です。

次章では、実際にどのように収益化・節税が図れるのか、その仕組みをさらに詳しく見てみましょう。

収益化と節税の仕組みを徹底解説

前述のメリット部分で触れたように、キャンピングカーオーナー制度最大の魅力は「収益を得ながら大幅な節税ができる」点です。その仕組みをもう少し踏み込んで解説します。

節税の仕組み

キャンピングカーを事業用途で購入すると、会計上減価償却費として計上することで税負担を減らすことができます。減価償却とは購入した資産の価値を耐用年数にわたって経費配分する仕組みですが、キャンピングカー(車両運搬具)の法定耐用年数は新車で6年、中古車で経過年数に応じ短縮されます。

特に初度登録から3年以上経過した中古キャンピングカーであれば耐用年数は2年に短縮され、初年度に100%償却する(一括償却する)ことも可能です。

つまり購入した年の経費に全額を計上でき、利益を圧縮して節税できるわけです。

例えば法人の場合、決算直前に400万円の中古キャンピングカーを購入すれば、その期の経常利益を一気に400万円圧縮でき、法人税・地方法人税など合計で100万円超の税金を節約できる計算になります。

さらに、キャンピングカーオーナー制度では購入後の諸経費も経費計上可能です。ガソリン代、オイル交換代、メンテナンス費用、車検代、保険料、駐車場代、そして運用代行サービスに支払う手数料など、レンタル事業に関連するコストはすべて必要経費として計上できます。

個人事業主の副業として運用する場合も、青色申告の届け出を行えばこれら経費を計上でき、給与所得と通算して税負担を軽減できます(副業で赤字になれば給与所得から差し引いて所得税の還付を受けることも可能です)。サラリーマンの方でも個人事業の開業届を出しておけば節税効果を享受できます。

実際、キャンピングカーマニアによれば「今まで個人事業主として開業したことがない方なら、車両以外のことでも更なる節税効果が見込める」ケースもあるとのことです。

※具体的な税務適用については専門の税理士にご確認ください。

収益化の仕組み

一方、収益面ではレンタル運用による売上が立ちます。収益=レンタル料金-(手数料+経費)となりますが、レンタル料金は車種や設備、地域やシーズンによっても異なります。例えば標準的な6~7人乗りキャンピングカーの場合、1日あたり2万円前後のレンタル料金設定が多く見られます。

月に8日貸し出せば約16万円の総売上、20日稼働なら40万円ほどになります。その中から運用代行会社への手数料や維持費を差し引いたものがオーナーの利益(手取り)となります。

キャンピングカーマニアによると、実質的な運用利回りは購入価格の約10%前後になるケースが多いようです。例えば、600万円程度の車両を購入して年間約60万円の利益(手残り)というイメージです。

もちろん稼働率によって変動しますが、専業ではなく副業として考えれば年利10%は十分魅力的な数字です。さらに前述のように数年後に高値で売却できれば、「レンタル収益 + 売却益」で当初の購入費用を上回ることも狙えます。

注意点として、レンタル収益からは各種経費や減価償却費相当額を差し引く必要があるため、表面上の収入=丸ごと利益とはなりません。

車両価格を減価償却で経費に落とした分、将来売却すれば売却益に課税される可能性もあります(帳簿上の簿価より高く売れれば譲渡益課税あり)。

しかしそれらを考慮しても、「何もしなくても毎月維持費が出ていく状態」と比べれば、レンタル運用することで圧倒的に手元キャッシュフローが改善するのは明らかです。

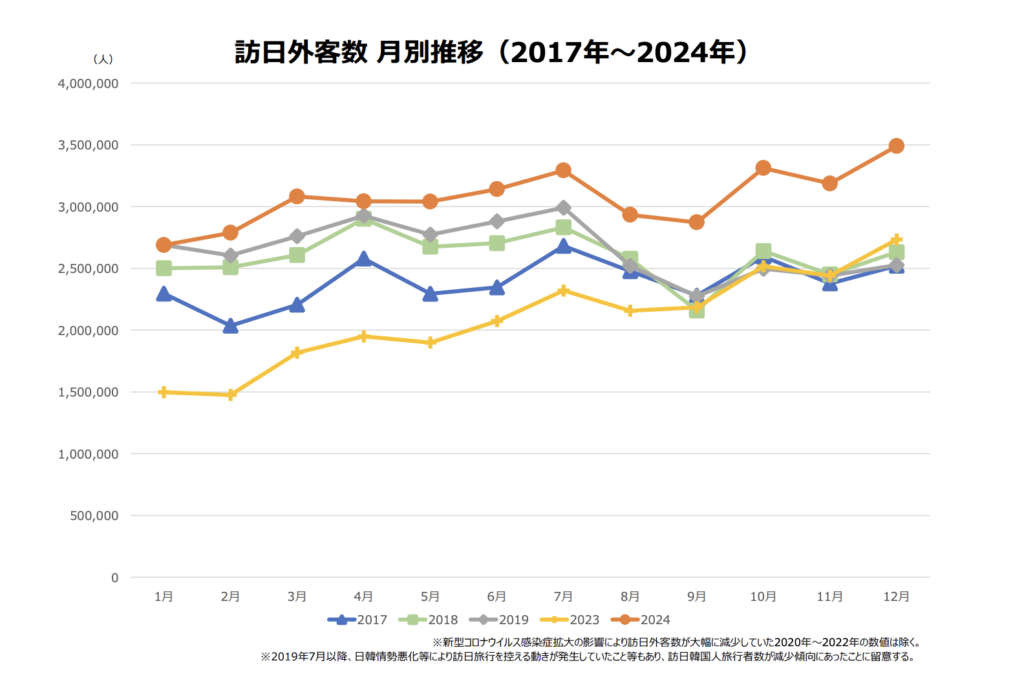

また、昨今の旅行需要にも触れておきます。コロナ禍を経てアウトドアやキャンピングカー旅行の人気は高まっており、インバウンド(訪日外国人)からのキャンピングカーレンタル需要も回復傾向にあります。

出典:https://www.jnto.go.jp/news/_files/20250115_1615.pdf

実際、キャンピングカーマニアのオーナーからも「外国人観光客の予約が増えて稼働率が上がっている」という声が聞かれます。このような追い風もあり、適切に運用すれば安定した副収入源として期待できるでしょう。

以上のように、節税面では即時償却などによる大幅な税負担軽減、収益面ではレンタルフィーによるキャッシュ創出という二本柱で、キャンピングカーオーナー制度は「出ていくお金(税金や維持費)を減らし、入ってくるお金(副収入)を増やす」仕組みが出来上がっています。では、その運用を支えてくれるキャンピングカーマニアというサービスについて、特徴や他社との違いを見てみましょう。

キャンピングカーマニアの特徴(他社比較も)

キャンピングカーオーナー制度を成功させるには、信頼できる運用代行サービス選びが重要です。その中でもキャンピングカーマニアは、節税×収益化のトータルサポートに特化したサービスとして注目されています。他社の個人間シェアリングプラットフォームやレンタル代行と比較した際の、キャンピングカーマニアならではの特徴をまとめます。

近年、個人がキャンピングカーを他人に貸し出すためのプラットフォーム(例:CarstayやAnycaなど)や運用代行業者が充実してきており、「キャンピングカーを副業レンタルする」という選択肢自体は広がっています。

Carstay等のプラットフォームではオーナー自身が利用者と直接やり取りし、マッチングする形ですが、キャンピングカーマニアのようなサービスではプロの手で集客から運営まで代行してもらえるため、初心者でも安心して参入できる利点があります。

特にキャンピングカーマニアは次のような強みを打ち出しています。

以上がキャンピングカーマニアの主な特徴です。他にも細かなサービス内容はありますが、総じて言えるのは「オーナーの負担を極力減らしつつ収益最大化を図るプロ集団」であるということです。まさに至れり尽くせりのサポートで、“ほぼお任せ”で資産運用ができます。

他社との比較という点では、個人間マッチングのCarstay等は初期費用が安い反面、オーナー自身で対応すべき業務が多く上記のような手厚いサポートは受けられません。

また一部のRV販売会社等でも購入者向けにレンタル斡旋サービスを行っている場合がありますが、キャンピングカーマニアほど全国展開かつ節税面にフォーカスしたサービスはまだ少ないようです。唯一注意点を挙げるとすれば、キャンピングカーマニアは「運用代行のみ」のサービスは行っていないことです。

すなわち既にキャンピングカーを所有している人が後から管理だけ委託することは基本できず、同社のオーナー制度を利用する場合は購入時から相談して導入する形になります。この点は覚えておきましょう。

オーナー体験談【キャンピングカーマニア利用者の声】

キャンピングカーマニアの公式サイトには、実際にオーナー制度を利用している方々のリアルな体験談が掲載されています。

投資判断の参考になるこれらの声の中から、いくつかピックアップしてご紹介します。

- 東京都在住・49歳 男性(会社経営)

決算対策として節税商品を探している際、税理士から「キャンピングカー購入は高い節税効果が見込める」とアドバイスを受けオーナー制度を導入。

3年落ち中古車の購入だったため初年度から加速償却で大きな減価償却ができ、うちにはピッタリだったとのこと。さらに「レンタカー事業として収益化しつつ、社員への貸出(福利厚生)としても活用できる点」が決め手になったそうです。

実際、イベント出張や家族旅行など社長自身もキャンピングカーを活用しており、「動く福利厚生」として社員にも大変好評。

結果として節税・収益・社員満足を同時に実現でき、今では「会社経営における戦略的な資産活用の一つ」と感じているそうです。 - 大阪府在住・37歳 男性(会社経営)

数年前、会社の税金対策を検討していた際に「キャンピングカーの法人購入は高い節税効果と福利厚生を両立できる」と知り導入を決断。

社員と一緒に地方イベントへ出展する機会が多く、「荷物が多い現場への移動にキャンピングカーが非常に便利」で作業効率も大きく向上したと言います。

また、減価償却による節税効果に加え、社員にもレジャー利用で貸し出しており福利厚生車両として求人にも明記しています。

「キャンピングカーのある会社」はユニークな福利厚生として求職者にも好印象のようで、採用面でもプラスになったとのこと。

最近ではキャンピングカーをレンタルしてくれたお客様の中にテレビ局スタッフや有名芸能人もいたらしく、社員も話題にして喜んでいました。

税金対策・業務効率化・社員サービス・企業PRと想像以上の多角的メリットがあり、導入して本当に良かったと感じているそうです。 - 北海道在住・55歳 男性(個人事業主)

もともと旅行・アウトドア好きだったもののコロナ禍で遠出を控えており、「密を避けて家族と安全に楽しめる旅」を模索する中で念願だったキャンピングカーを個人購入。

キャンピングカーは宿泊費や交通費を大きく節約できるため、ホテル代を気にせず気軽に家族や友人との旅行を楽しめており、「冬の北海道でも暖房付き車内で快適に移動・宿泊できるのは本当にありがたい」と大満足されています。

また、使用していない時期にはキャンピングカーをレンタル運用することで維持費や駐車場代などのコストをカバーできており、収益化しながら所有するスタイルがとても気に入っているとのこと。

北海道は特にキャンピングカー人気が高く予約が多すぎて車両が足りないほどらしく、将来性も見込んでもう一台追加で購入したそうです。 - 東京都在住・41歳 男性(個人事業主)

知人に紹介され、「1年で減価償却が可能なキャンピングカー節税」を試してみたケース。

経理処理や貸出管理はすべて運用代行会社に任せているため手間はほとんどかかっていないといいます。

車両は自分が乗りたい時は利用料無料で使用できるので、休暇の時には家族でたまに旅行にも出かけています。

最近はインバウンド需要の回復で外国人観光客からのレンタル予約が増え、稼働率が上がって安定した副収入を実感しているとのことです。

想定以上に利回りが良く、節税効果と合わせて二重のメリットがあるため次のキャンピングカー購入による追加節税も検討しており、「ほぼ手離れで運用可能な資産」として非常に有効な選択肢だと感じているそうです。

いかがでしょうか。法人・個人それぞれの立場で、キャンピングカーオーナー制度が節税と収益、さらに本業や趣味への波及効果まで生んでいる様子が伝わってきますね。実名こそ出せないものの、年代や職業も様々なオーナーがそれぞれの目的で制度を活用し、結果に満足していることがお分かりいただけるでしょう。

よくある質問(FAQ)

最後に、キャンピングカー オーナー制度やキャンピングカーマニアの利用に関して、よく寄せられる質問と回答をQ&A形式でまとめます。

Q. 好きな車種で運用できますか?

A. はい、可能です。基本的にお好きなキャンピングカーをご購入いただき運用できます。ただしレンタルに向いている車種・装備や、将来的な売却時の人気(リセールバリュー)の強さは車種によって異なりますので、最適な車両選びについては専門家に相談することをおすすめします。

Q. 既にキャンピングカーを所有していますが、運用代行だけお願いできますか?

A. 申し訳ありませんが、運用代行のみのサービスは行っていません。キャンピングカーマニアのオーナー制度をご利用いただく場合は、購入時からご相談いただき導入する形になります。現在お持ちの車両を活用したい場合は、一度運営会社にお問い合わせください。

Q. 運用場所(拠点)を途中で変更することはできますか?

A. はい、可能です。希望があれば別の運用拠点へ車両を移して運用を続けることもできます。その際、拠点間の車両輸送にかかる陸送費用は実費負担となってしまいますが、ご都合に合わせて柔軟に変更可能です。

Q. 最低運用期間の契約はありますか?

A. ございません。極端に言えば1ヶ月だけ運用してやめることも可能です。実際にはレンタル予約状況等がありますので解約の際は1ヶ月前までに予告をいただければ、いつでも運用の解約が可能です。長期の縛りがないので安心ですね。

Q. サラリーマンでも節税効果はありますか?

A. はい、あります。キャンピングカー購入とレンタル運用を機に副業の個人事業主登録をすれば、給与所得と合わせて節税が可能です。特に今まで個人事業主として申告したことがない方の場合、車両に関する経費以外にも青色申告控除などさらに節税効果が見込めるケースがあります。

具体的な節税額は年収や経費状況によりますので、ぜひ一度専門家や運営会社にご相談ください。

Q. 運用を任せていても、自分や家族でキャンピングカーを使えますか?

A. 可能です。オーナー様ご自身やご家族・ご友人はいつでも無料で自由にお使いいただけます。

事前にその期間を予約不可に設定しておけば問題ありません。法人の方も社用車や社員の福利厚生としてご自由に活用できます。むしろ「自分たちも使える社用車」として社員に喜ばれているケースが多いです。

Q. オーナー側で何かやることはありますか?

A. 特別な作業はほぼありません。契約時の書類への押印程度で、あとはすべて運営会社が代行します。貸出スケジュールの管理や顧客対応、清掃・整備手配など煩雑な業務はすべてお任せください。もちろん「この車両はどんな人が借りるのだろう?」といった興味があれば運用状況の報告を受けたり、必要に応じて車両見学をすることも可能です。

まとめ:趣味×節税×副収入を実現しよう!

ソトソーヤブログイメージ

キャンピングカー オーナー制度は、「キャンピングカーを趣味として楽しみながら、同時に節税対策と副収入まで得られる」最先端の資産活用術です。

まさにこれまでになかった一石三鳥の新しいライフスタイルと言えるでしょう。節税効果・収益性・資産性に優れ、さらに自分や家族も楽しめる点で、以下のような方に特におすすめです。

- キャンピングカーオーナー制度がおすすめの方!

こうしたサービスを提供するキャンピングカーマニアでは、無料の個別相談や節税シミュレーションも受け付けています。

相談ではお客様一人ひとりのニーズに合った最適な車両や節税方法、運用プランの提案を受けることができ、たとえば「稼働率の高い人気車両はどれか」「リセールバリューの高い車種はどれか」など具体的なアドバイスももらえます。

興味がある方はぜひキャンピングカーマニアの公式サイトからお気軽に問い合わせてみてください。簡単な入力でできる節税シミュレーションも用意されているので、まずはどのくらい節税・収益化できるのか試してみるのも良いでしょう。

趣味と実益を兼ねたキャンピングカーライフは、知っているだけではもったいありません。行動に移した人から、理想の車両や好立地で始めるチャンスを掴んでいます。

ぜひこの機会に、ただ消費するだけの趣味ではなく「資産を作る趣味」に踏み出し、キャンピングカーオーナー制度で新たな一歩を踏み出してみませんか?

コメント