「犬ネッククーラー 意味ない」と検索しているあなたは、愛犬の暑さ対策に本当に効果があるのか疑問を感じているのではないでしょうか。口コミを見ても「効いた」「意味がない」と意見が分かれていて、何を信じればいいのか迷ってしまいますよね。

この記事では、犬ネッククーラーにはどんな効果があるのか?という基本的な疑問から、首のどこを当てればいいですか?といった具体的な使い方、さらには効果を実感しにくい意味がないケースまで詳しく解説していきます。

また、犬が暑がっているサインは?や、犬の熱中症の初期症状は?に早く気づくための観察ポイント、犬が熱中症になったときの対処法は?として自宅でできる応急処置なども取り上げます。

万が一の場合に備えて、犬 熱中症 病院に行く目安や、犬の熱中症は何日で治りますか?という回復の見通し、犬 熱中症 治し方と注意点についても押さえておきましょう。

そして最後には、効果的に暑さを防ぐための犬 熱中症対策グッズの選び方まで、総合的にまとめています。

愛犬の健康を守るために、正しい知識と使い方を身につけて、「意味がない」と感じる前にできることを一緒に確認していきましょう。

犬ネッククーラー意味ないは本当?

- どんな効果があるの?

- 首のどこを当てればいいですか?

- 犬の熱中症対策グッズの選び方

- 口コミで分かるリアルな評価

- 意味がないケースとその理由

どんな効果があるの?

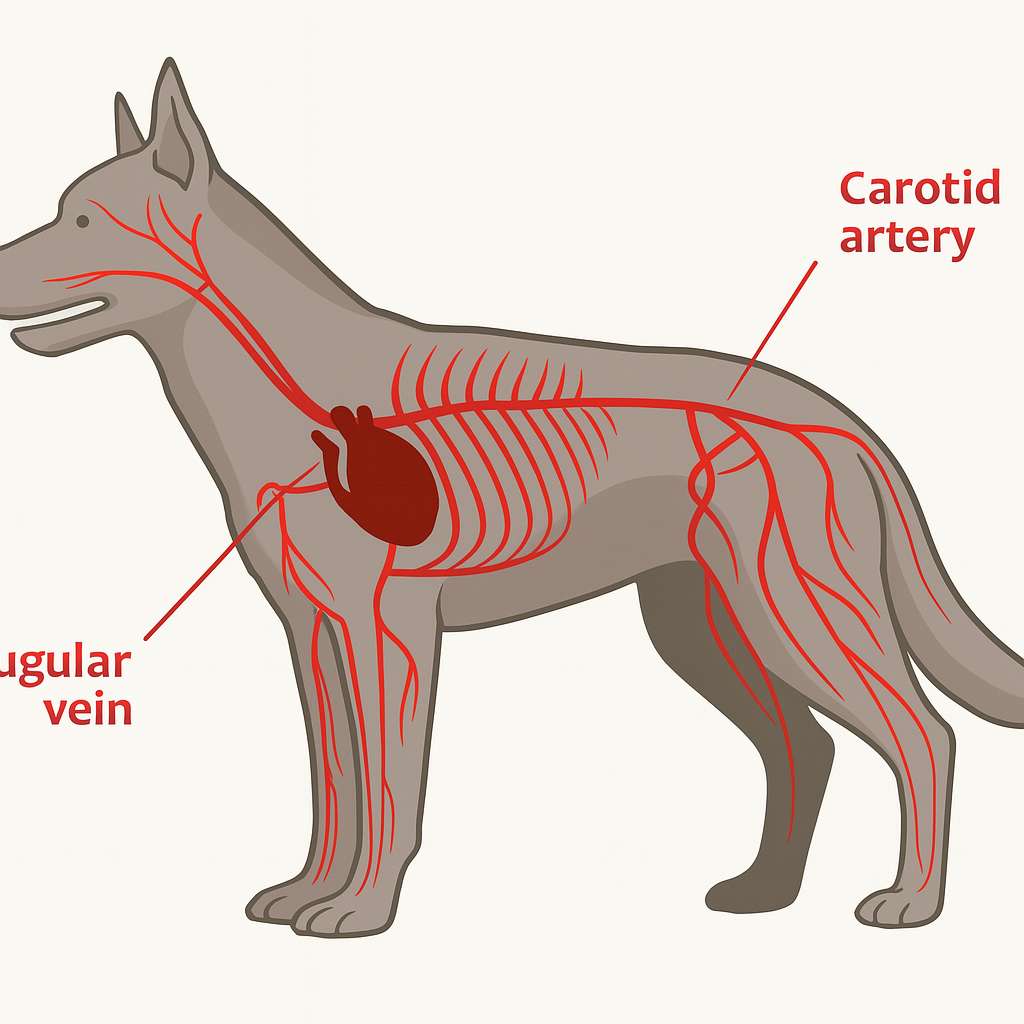

先に結論を言うと、ネッククーラーは首元の太い血管(頸動脈や頚静脈)を適度に冷やすことで、循環している血液の温度を下げ、全身の体温上昇を緩やかにする効果が期待できます。これにより、パンティング(ハアハア)による放熱だけでは追いつかないときの補助になり、呼吸循環器への負担を軽減しやすくなります。特に28℃前後で相変化するPCM(フェーズチェンジマテリアル)タイプは、冷たすぎず安全域の温度で比較的長時間(製品や環境で1~2時間程度)冷感を保てる点が利点です。

このように考えると、ネッククーラーは「熱中症を根本的に防ぐ道具」ではなく、「エアコンや散歩時間の調整など、総合的な暑さ対策を補完するパーツ」と位置づけるのが現実的です。室温管理、水分補給、直射日光や照り返しを避けることを前提に、首元から効率よくクールダウンさせる道具として活躍します。

一方で、効果が感じにくいケースもあります。外気温・湿度が極端に高い、被毛が極端に厚く首元まで密集している、サイズが合っておらず血管の上にうまく当たっていない、もしくは冷却素材の温度がすでに上がってしまっている場合です。短頭種など呼吸器に持病のある犬では、パンティングが激しくなりやすいため補助効果は期待できますが、同時に装着感や重さがストレスになることもあるため、こまめな観察が不可欠になります。

例えば、夕方の散歩前にPCMタイプのネッククーラーを冷蔵庫で冷やし、指2本分のゆとりを残して装着して出発する、といった使い方であれば、首元がほんのり冷え、歩行中の体温上昇を抑えやすくなります。逆に、凍らせた保冷剤を直接長時間当て続けると、低温やけどや凍傷のリスクが出てきますので、タオルやカバーを介する、時間を区切るなどの配慮が必要です。いずれにしても、犬の呼吸数、舌色、よだれ量、活力などを観察しながら「効いているか/負担になっていないか」を都度見極めてください。

首のどこを当てればいいですか?

ソトソーヤブログイメージ

要点は、喉を圧迫しない範囲で、頸動脈や頚静脈が走る「首の側面〜やや腹側(顎の付け根から胸元に向かうライン)」を覆うことです。背面(うなじ側)だけを冷やしても、太い血管を効率よく冷やしにくいため、できるだけ血流が多い領域に面して装着します。

ここで注意したいのは、締め付けすぎないことです。指が2本入る程度の余裕を持たせ、呼吸や嚥下の妨げにならない装着感に調整してください。短頭種や気道に問題がある犬は特に、首周りの圧迫が呼吸困難を招きやすいので、軽量タイプや水冷タイプ(濡らして気化熱を利用する布製など)を選び、短時間から慣らしていくと安全です。

たとえ保冷剤タイプであっても、保冷剤そのものを皮膚に長時間密着させるのは避けましょう。凍傷や低温やけどのリスクがあるため、必ず布で包む、製品のポケットに収納するなどして、皮膚との間にワンクッション設けるのが基本です。体毛が薄い子、シニア犬、子犬では特に温度刺激に弱い傾向があるため、装着後10~15分程度で一度触診し、冷えすぎていないか、赤みや湿り気がないかを確認すると安心です。

また、装着位置は散歩中にずれていくことがあります。歩行や振り向き動作で背側へ回り込んでしまうと、冷やしたい血管から離れてしまうため、散歩の合間に位置を戻す、マジックテープやボタンでフィット感を微調整する、といった運用が効果維持には欠かせません。

犬の熱中症対策グッズの選び方

私は、次の6つの観点で選ぶことをおすすめします。用途や犬種・体格によって最適解は変わるため、ここでは「室内」「屋外(散歩・ドライブ)」「緊急時」の3シーンを意識しながら、基準を整理します。

- 冷却メカニズム

PCM(28℃前後で固まるタイプ)、保冷剤(水やジェルを凍らせる)、気化熱(水で濡らす布・ベスト)、放熱(アルミプレートやタイル)など、仕組みにより安全性・持続時間・温度の強さが異なります。真夏の屋外で長時間使うなら、PCMや保冷剤+ベストのような「首・体幹を同時に冷やせる」ものを、室内の補助にはアルミプレートやジェルマットのような「犬が自分で乗り降りして調整できる」ものが便利です。 - サイズと重量

特に超小型犬では、首回りに重い保冷剤を巻くと頸椎や筋肉に負担がかかります。重量が公表されている製品を選び、愛犬の体重比で過度な負担にならないかを確認してください。フィット調整機構(アジャスター、面ファスナー、スナップボタン)があるモデルは微調整がしやすく、安全です。 - 持続時間と再冷却のしやすさ

PCMは室温でも再凝固しやすく、外出先でも扱いやすい一方、猛暑下では想定より早く溶けます。保冷剤タイプは強力に冷やせる反面、溶けたら冷蔵庫・冷凍庫が必要です。散歩時間や移動距離、持ち運べる本数を考え、「どの程度の時間を、どのくらいの冷たさで保ちたいのか」を決めてから選ぶと失敗を避けられます。 - 安全性(素材・誤食・皮膚トラブル)

ジェルや保冷剤の成分(吸水ポリマー、エチレングリコールなど)は誤食時に問題を起こし得ます。噛み癖のある子は、外側生地が丈夫な製品、あるいは中身をそもそも露出しない構造のものを優先しましょう。水冷タイプは長時間の湿潤で皮膚炎を招く可能性があるため、帰宅後は速やかに脱がせて乾かす習慣をつけてください。 - メンテナンス性と衛生管理

丸洗いできるか、替えのポケットや保冷剤が手に入るかは、夏の連日使用では大きなポイントです。カバーが洗えない製品は、においや皮膚トラブルの原因になりやすいため、手入れのしやすさを必ず確認しましょう。 - シーン別の最適化

屋外:クールベスト+ネッククーラーで「体幹+首」を冷やす構成が効率的。

室内:エアコン(25℃前後を目安)+サーキュレーターで空気を循環させ、犬が自分で選べる冷却マットやアルミプレートを用意する。

緊急時:保冷剤や濡れタオルを首・脇・内股に当て、できるだけ早く動物病院へ。グッズに頼りすぎず、搬送判断を遅らせないことが重要です。

逆に言えば、どれだけ優秀なグッズを選んでも、真昼のアスファルト散歩、車内放置、設定温度が高すぎる(あるいは低すぎる)室温管理といった根本的なリスクを放置していては意味が薄れます。これを理解した上で、愛犬の生活パターン、体格、暑さに弱い要因(短頭種、シニア、肥満など)を踏まえ、複数のグッズを「重ねて」「状況に応じて使い分ける」発想で選ぶと効果を最大限に引き出せます。

口コミで分かるリアルな評価

ネッククーラーを使っている飼い主の口コミを見ると、概ね好意的な声が多く見られます。特に暑さに弱い犬種を飼っている方からは、「首を触ったときに冷たくて安心した」「散歩中のハァハァが軽減したように感じた」といった実感が報告されています。このような口コミは、実際に使用して効果を感じたからこその声といえます。

一方で、「冷たさが持続しない」「うちの子はすぐ嫌がって外してしまう」「見た目は可愛いけど重そう」といった否定的な意見も少なくありません。このように、使用感には個体差があるため、すべての犬にとって万能とは限らない点が読み取れます。

また、装着のしやすさに関する声も分かれています。スナップボタン式は「着脱が簡単」と評価される一方、マジックテープ式では「毛に絡まってしまう」「留め具が外れやすい」といった指摘もあります。

口コミ全体を見ると、満足度は「製品の素材や構造」「犬の性格」「使用する場面」によって変わるという傾向があります。そのため、口コミを参考にする際は、飼っている犬の特徴と似た条件のレビューを中心に確認すると判断しやすくなります。

いずれにしても、単に「効く」「効かない」という感想だけを見るのではなく、使用シーン・犬種・年齢・サイズとの相性に注目して読み取ることが、より正確な評価を得るポイントになります。

意味がないケースとその理由

ソトソーヤブログイメージ

ネッククーラーが「意味ない」と言われるケースには、いくつか共通した要因があります。多くの場合、使い方や環境、犬の状態に適していないまま使用されていることで、本来の効果が発揮されないという背景があります。

まず、首元をしっかり冷やせていない場合です。サイズが合っていない、あるいは首の後ろ側だけに当たっているなど、頸動脈などの太い血管にきちんと接触していない状態では、体温を下げる作用が弱まってしまいます。さらに、装着位置がずれていると、単にアクセサリーになってしまうことも少なくありません。

また、真夏の直射日光下や湿度が極端に高い環境では、ネッククーラー単体での冷却効果は限定的です。パンティングがすでに激しく、熱が体内にこもっている状況では、表面的に冷やすだけでは体温を下げきれず、熱中症の進行を止められないことがあります。

もう一つは、冷却素材の温度が十分に冷えていないケースです。PCM素材でも室内で数時間放置されていた状態では冷却機能が不十分なまま使われていることがあります。また、保冷剤を使うタイプでは、凍らせる時間が足りなかったり、使用中に温まりすぎて交換しないまま続けることで、ほとんど効果が失われてしまうことがあります。

さらに、犬の個性にも影響されます。神経質な犬や首周りにものをつけられるのが苦手な犬では、ストレスを感じて動きが鈍くなったり、頻繁に外そうとすることで逆に興奮して体温が上がる可能性もあります。

このように、ネッククーラーが「意味がない」とされる場合には、使用方法や適用条件を満たしていないことが原因であることが多いです。効果を得るには、適切な商品選びと正しい使い方、そして犬の状態に合わせた柔軟な判断が必要です。過信せず、他の熱中症対策と併用しながら使用することが、安全で効果的な活用法といえるでしょう。

犬ネッククーラー意味ないと感じたら

- 犬が暑がっているサインは?

- 犬の熱中症の初期症状は?

- 犬が熱中症になったときの対処法は?

- 病院に行く目安とは

- 治し方と注意点

- 犬の熱中症は何日で治りますか?

犬が暑がっているサインは?

犬は人間のように汗をかいて体温調節ができないため、暑さを感じたときに特有の行動を見せることがあります。こうした行動を見逃さないことが、熱中症の予防につながります。犬が暑がっているサインを理解しておくことは、飼い主として非常に大切です。

まず最も分かりやすいサインは、パンティングと呼ばれる口を開けて「ハアハア」と浅く速い呼吸をすることです。これは犬が体の中にこもった熱を呼吸によって放出しようとする生理的な反応です。特に散歩後や暑い日中にこの呼吸が続いている場合、犬は体温を下げるために必死になっている可能性があります。

その他にも、よだれが多くなる、水を頻繁に飲もうとする、冷たい床にお腹をつけてじっとしている、落ち着きがなくなってウロウロと動き回るなどの行動も暑がっているサインとして見られます。また、耳を触ると熱を感じたり、舌や歯ぐきが普段より赤くなっている場合も注意が必要です。

さらに、犬種によって暑さへの耐性には違いがあります。短頭種(パグやフレンチブルドッグなど)は特に暑さに弱く、少しの気温上昇でも上記のようなサインを見せやすくなります。肥満の犬や老犬、持病を持つ犬も体温調節が難しいため、より注意が必要です。

これらの行動を見たときは、すぐに涼しい場所に移動させ、水分補給や冷却対策を始めましょう。小さな変化に気づくことで、深刻な熱中症の予防に繋がります。

犬の熱中症の初期症状は?

犬の熱中症は進行が早く、初期のサインを見逃すと短時間で重症化することがあります。そのため、早期に異変に気づくことが重要です。熱中症の初期症状は、日常の中でも見分けにくいことがあるため、普段との違いを丁寧に観察することが必要です。

最初に現れることが多いのは、激しいパンティング(口を大きく開けて荒い呼吸をする)です。これは暑さによって体温が上昇し、体内の熱を吐き出そうとする犬の自然な反応です。普段の呼吸に比べて明らかに呼吸数が多い、息が荒い、口を大きく開けているなどが見られたら注意が必要です。

加えて、歯ぐきや舌の色がいつもより赤くなっていることもあります。血液の循環が過剰になり、体表に熱が集まることで、こうした変化が現れます。また、普段よりもよだれが多く出ていたり、動くのを嫌がってぐったりしているように見えるのも初期症状のひとつです。

他にも、食欲の低下、水をがぶ飲みする、目がうつろになるといった軽い異常が現れることもあります。これらは「なんとなく調子が悪そう」と感じるような微妙な変化かもしれませんが、放置すればさらに重篤な症状につながる可能性があります。

ここで早期対応を行うことで、病院での治療を回避できるケースもあります。初期症状を見逃さず、異変を感じた時点で室温の調整や冷却処置を施すことが、犬の健康を守る第一歩です。

犬が熱中症になったときの対処法は?

犬が熱中症の症状を見せている場合は、迅速で的確な対応が求められます。初期対応が遅れると命に関わる危険性があるため、落ち着いて行動しながらもスピードを意識しましょう。

まず行うべきことは、犬を涼しい場所へ移動させることです。室内であればエアコンの効いた部屋、屋外であれば日陰や風通しのよい場所に移しましょう。次に、首元、脇の下、後ろ脚の付け根など太い血管が通る部位を冷やします。冷たいタオルや保冷剤を直接ではなく布でくるんで当てると効果的です。

このとき注意したいのは、冷却しすぎないことです。氷水をかける、冷たい保冷剤を肌に直に当てるといった処置は、逆に血管が収縮し、熱の放散を妨げる可能性もあります。涼しく、かつ穏やかに体温を下げるよう心がけましょう。

水を自発的に飲む場合は、少量ずつ与えて水分補給を行います。ただし、自分で飲めない状態で無理に口に水を入れるのは危険です。誤って気道に入ってしまうこともあるため、意識がはっきりしていない場合は与えないでください。

その後の対応としては、状態の回復を待たず、できるだけ早く動物病院を受診しましょう。特に、ぐったりしている、よだれが止まらない、舌や歯ぐきの色が青紫色に変わっている場合は緊急です。こうした重篤な症状が出ているときは、体の中で深刻なダメージが進行している可能性があります。

最も大切なのは、熱中症を「自宅でなんとかなる」と思い込まず、プロの判断を仰ぐ姿勢です。病院での治療が早ければ早いほど、後遺症のリスクも軽減できます。いざというときのために、近所の夜間対応の動物病院を事前に調べておくと安心です。

病院に行く目安とは

犬が熱中症になった場合、どの段階で動物病院を受診すべきか判断に迷うこともあるかもしれません。軽い症状であれば自宅で対処できるケースもありますが、進行が早い病気であることから、早めの行動が命を守るポイントになります。

まず、呼びかけに反応しない、体を触っても反応が鈍い、立ち上がらない、またはフラフラと歩くといった症状が見られる場合は、すぐに病院に連れて行くべきです。これは体内で深刻な熱のダメージが進行しているサインであり、自宅での冷却処置だけでは回復しにくくなっていることを示しています。

また、舌や歯ぐきが紫色や青っぽくなっているときも危険です。これは酸素が十分に全身に行き渡っていない状態で、重度の熱中症や呼吸不全の可能性があります。その他にも、嘔吐、下痢、けいれん発作、意識がもうろうとするなどの症状がある場合は、一刻も早く受診が必要です。

一方で、パンティングが激しい、よだれが多い、体が熱く感じるといった比較的軽度の症状が見られる段階では、まず涼しい場所での安静や水分補給、保冷剤を使った体の冷却で様子を見ることも可能です。ただし、これらの処置を行っても15〜30分以内に改善が見られない場合は、ためらわずに動物病院に連絡しましょう。

こうした見極めを難しく感じる場合には、「普段と違う様子が30分以上続くかどうか」をひとつの判断基準にするとわかりやすくなります。自宅で対処するにしても、体温や症状の変化をメモし、獣医師に説明できるようにしておくとスムーズに対応してもらえます。

治し方と注意点

犬が熱中症になったときは、素早く冷却処置を行うことが重要ですが、正しい方法を知らずに行うと逆効果になることもあります。効果的な治し方と合わせて、注意しておくべきポイントを知っておきましょう。

まず、冷却は「徐々に」行うことが鉄則です。氷水をかけたり、凍った保冷剤を直接体に当てたりすると、皮膚や内臓に急激な負担をかける可能性があります。特に小型犬や老犬ではショック状態を引き起こすリスクもあるため、冷水に浸したタオルで体を包んだり、うちわで風を当てたりと、段階的に冷やす方法が安全です。

次に、冷やす部位にも工夫が必要です。首、脇の下、後ろ脚の内側といった太い血管が通る部位を中心に冷却すると、効率的に体温を下げることができます。一方で、犬の喉元に冷却グッズを強く当てると呼吸が妨げられる恐れがあるため、装着位置には注意が必要です。

水分補給も欠かせません。ただし、口を開けて荒い呼吸をしている場合や、意識がややぼんやりしているときには無理に飲ませることは控えてください。誤嚥による窒息のリスクがあるため、落ち着いた状態で少しずつ水を与えるのが理想です。

応急処置を行った後は、体調の変化を観察しながら慎重に判断することが必要です。一時的に回復したように見えても、内臓に熱によるダメージが残っていることがあります。例えば、数時間後に再びぐったりする、嘔吐する、食欲が戻らないといったケースでは、迷わず動物病院で診てもらうことが大切です。

また、治療後の安静も忘れてはいけません。完治していない状態で再び高温環境にさらされると、再発しやすくなるため、しばらくはエアコンが効いた室内で静かに過ごさせましょう。普段より多めの休息と水分補給を意識すると安心です。

犬の熱中症は何日で治りますか?

犬の熱中症からの回復には、症状の重さや治療開始のタイミングによって日数に大きな差が出ます。軽度の熱中症であれば、適切な処置を行うことで数時間から1日程度で元気を取り戻すケースが多いです。しかし、重症化した場合は数日から1週間以上かかることもあります。

軽症のケースでは、パンティングや軽いぐったり感といった症状が中心で、水分補給と冷却により比較的早く落ち着きます。ただし、表面的に元気そうに見えても、体の内部、特に腎臓や肝臓などに一時的な機能低下が起きていることがあり、油断は禁物です。少なくとも2~3日は慎重に観察し、安静にさせておくことをおすすめします。

一方で、中度〜重度の熱中症では、内臓へのダメージが深刻になり、数日間にわたる入院や点滴治療が必要になることも珍しくありません。特にけいれん、失神、呼吸困難といった症状があった場合は、入院しても完全な回復までに時間を要します。この場合、治療後も体力の低下や食欲不振が続くことがあるため、長期的なケアが求められます。

回復のスピードを左右するもう一つの要因は、初期対応の早さです。早めに冷却処置を始め、動物病院に連れて行くまでの時間が短いほど、ダメージは少なく、治りも早くなります。

ここで忘れてはならないのは、「回復=完治」ではないという点です。見た目には元気に戻ったようでも、体の中に見えない負担が残っている場合があります。たとえば、1週間後に急に食欲が落ちる、元気がなくなるといった症状が現れることもあるため、最低でも数日間は様子を見守るようにしましょう。

また、再発リスクにも注意が必要です。一度熱中症を経験した犬は、次回も発症しやすくなる傾向があるため、予防を徹底することが大切です。涼しい環境づくり、水分管理、散歩の時間調整など、日常的な配慮が犬の健康を守るカギになります。

犬ネッククーラー 意味ないと感じる前に知るべき要点

- 頸動脈や頚静脈を冷やすことで全身の体温上昇を抑える

- PCM素材は28℃前後で冷たすぎず安全に使える

- 熱中症対策の「補助アイテム」としての役割が現実的

- エアコンや水分補給との併用で効果を発揮しやすい

- 冷却効果を感じにくいのはサイズや装着位置が不適切な場合

- 外気温や湿度が高すぎると冷却効果が追いつかないことがある

- 短頭種など呼吸器に問題がある犬ではストレスになり得る

- 喉を圧迫せず、首の側面〜胸元のラインを覆うように装着する

- 指2本分の余裕を持たせ、締め付けによる呼吸妨害を避ける

- 保冷剤は布で包み、皮膚に直接触れさせない工夫が必要

- 散歩中に位置がずれやすく、都度調整が求められる

- 使用目的や犬種に応じて冷却グッズの種類を使い分ける

- 重量や素材の安全性もグッズ選びの重要な基準になる

- ネッククーラーの効果には犬ごとの個体差がある

- 適切な使い方と観察ができれば意味ないとは言えない

コメント