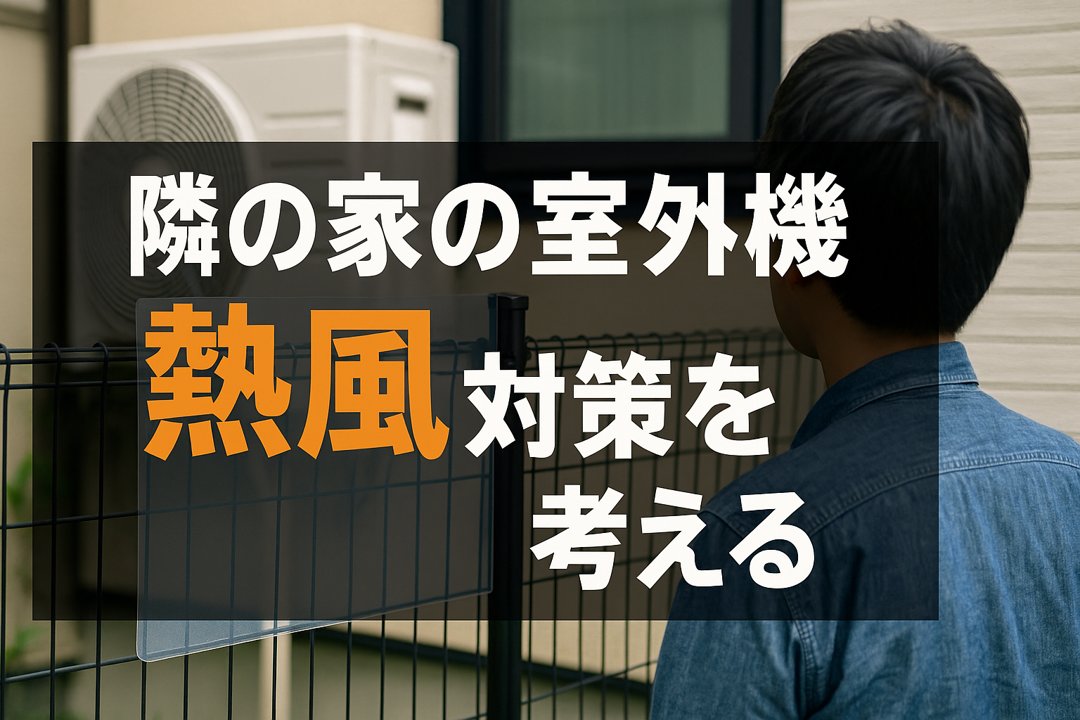

住宅が密集するエリアでは、エアコンの室外機をめぐるご近所トラブルが年々増えています。特に「隣の家の室外機熱風対策」と検索される方の多くは、植物が枯れる、窓が開けられないといった熱風による生活被害に直面しているケースが少なくありません。

本記事では、実際によくあるトラブル事例を紹介しながら、「熱風 距離」はどれくらい必要か、そして室外機がうるさいと感じた際の対応方法についても具体的に解説します。また、民法や条例に触れながら、境界線ギリギリに設置された室外機が法的にどう扱われるのかも整理しました。

さらに、意図的な嫌がらせかどうか判断しにくいケースに対して、被害者が個人でできる対策や、問題を穏便に伝えるための隣人への苦情・お願いの仕方も紹介しています。SNS上では、実際に試して効果があった工夫が多く共有されており、Xの投稿から得られるアイデアにも注目しています。

一方で、「自宅の室外機が実は加害者になっていた」という事態を避けるための加害者にならないための対策チェックリストもご用意しました。

「どこに連絡?行政?警察?」と悩む前に、自分でできること、そして相談窓口の選び方まで、幅広く対応できる内容を網羅しています。隣人トラブルを防ぎ、快適な住環境を守るために、ぜひ最後までご覧ください。

- この記事のポイント!

- 熱風や騒音による具体的なトラブル事例とその背景

- 室外機の適切な設置距離や風向きの目安

- 被害者・加害者それぞれの立場でできる対策方法

- 行政・警察などの相談先や法的な対応の流れ

隣の家の室外機熱風対策を考える前に

室外機のトラブル事例トップ3

ソトソーヤブログイメージ

弁護士相談サイトやメーカーの設置マニュアル、自治体の苦情窓口で寄せられる声を追いかけ、発生件数が多いものを三つに整理しました。いずれも「境界ギリギリ」に関わるため感情的になりやすく、早めの対策が欠かせません。

- 熱風による植物・窓まわりのダメージ

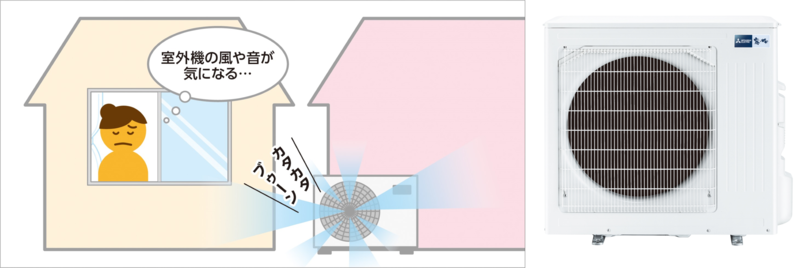

言ってしまえば、吹出口から出る高温排気が隣家の花壇や網戸に直撃すると枯れや変形が起こります。とくに狭小地では一方的に風が流れ込みやすく、Yahoo!知恵袋でも「プランターがパリパリになった」という相談が複数見つかりますdetail.chiebukuro.yahoo.co.jp。メーカーも「動植物に当たらない場所へ向ける」と明記しており、設置者側の配慮が不可欠ですjpn.faq.panasonic.com。 - 騒音による睡眠・作業妨害

夜間45dB前後を超える音は条例違反と判断されやすく、自治体サイトには「基準超過で指導を受けた」という事例が載っていますwww1.g-reiki.net。一方で、騒音計を貸し出す自治体もあり「実測→苦情→行政指導」という流れがとられるケースが多いと弁護士ドットコムの相談例は報告していますbengo4.com。 - 境界距離・設置位置を巡る法的トラブル

民法234条は「建物は境界から50cm以上離す」と規定しますが、室外機そのものは「建物」と見なされにくいためグレーゾーンです。それでもトラブルが起これば境界の専門家や裁判所が「生活妨害」の有無を個別判断しますen-groups.com。住宅街ではお互い50cmどころか1m以上空けるのが事実上の慣行になっており、慣例を破ると対話がこじれる傾向がありますbengo4.com。

その他Xの投稿

熱風 距離は何メートル必要か

ソトソーヤブログイメージ

こう考えると、「最低○m」という全国一律の法律は存在しません。むしろ、設置者が風向とスペースを読み取り「被害をゼロに近づける」ことが現実的な答えになります。

- 基準のない理由

民法234条は建物本体を対象にしており、機器の排気距離までは触れていませんen-groups.com。行政指導も「生活騒音」の一種として扱うだけで、数値化された熱風基準は示されていません。 - メーカーの推奨クリアランス

パナソニックは「吹出口正面に障害物を置かない」「動植物に当たらないように」とだけ記載し、数値は示していません。それでも施工店向け資料には“前方1m以上・左右10cm以上”が多く、これは機器性能を守るための内部基準ですjpn.faq.panasonic.com。 - 実務的な目安

私であれば、

1. 吹出口から正面に1.5m以上空きが取れない場合は風向ルーバーで上向き/横向きへ逃がす。

2. 境界フェンスまで1m未満なら、吹出口を隣家と反対側に向けるか、室外機を別の面へ移設する。

3. 敷地が限られる三階建て密集地では、床置きではなく壁面高所・ベランダ吊り下げで「高さ1.8m+距離0.5m」を確保し、熱が頭上を越えるようにする。

こうすれば、植物が枯れるほどの熱はほぼ当たりません。なお、距離を確保できても排気が直接窓に入ると不快です。排気が上方へ抜けるルーバーカバーを併用すると隣家の体感温度は大幅に下がります。 - 注意点

ルーバーや遮蔽物を付け過ぎると機器効率が落ち、電気代が上がります。説明書に「前方60%以上を遮らない」といった記載があるので、DIYする場合でも通風面積を必ず残してください。

うるさい室外機音の測定基準

出典:PRWIRE

ここでは、騒音トラブルが起きたとき行政や裁判所が拠り所にする代表的な基準と測定手順をまとめます。

1 環境基準・条例値

- 国の環境基準は住宅地域で昼間55dB以下・夜間45dB以下が代表的です(AA・A類型の場合)mlit.go.jp。

- 騒音規制法に基づく自治体告示では、第1種区域で昼間50dB・夜間40dBなど、さらに厳しい値を設定している例もありますwww1.g-reiki.net。

- 生活騒音として扱われる場合、条例上は「指針」として示され、超過すると指導・勧告の対象になります。

2 測定方法(等価騒音レベル LAeq)

実際には環境省の評価マニュアルが準用されます。ポイントは次の三つです。

| 測定項目 | 要点 | 出典 |

|---|---|---|

| マイク位置 | 騒音源を視通できる地点で、壁・塀から1m以上離す | env.go.jp |

| 高さ | 地上1.2〜1.5mが標準 | env.go.jp |

| 時間 | 昼間・夜間それぞれ5分以上を複数回測定しLAeqを算出 | env.go.jp |

こうして得た値が基準を超過していると、行政指導や民事訴訟で違法性を判断する根拠になります。

3 実際の手続き

おそらく苦情は口頭で始まりますが、改善しない場合は

1. 自分で騒音計(クラス2以上)を使い基準超過を確認

2. 記録とともに自治体の環境担当へ相談

3. 行政が再測定し超過が確認されれば是正指導

4. 未改善なら公害調停や損害賠償請求へ進む

という流れです。弁護士ドットコムでも「計測→行政→調停」の順で解決した例が複数報告されていますbengo4.com。

4 注意点

単純にデシベル値だけで勝てるわけではありません。時間帯・周囲の暗騒音・測定方法に誤りがあれば根拠が崩れます。測定は無風の日を選び、マイクに風防を付けるなど基本操作を守ってください。また、測定値が基準内でも「人体・精神的苦痛」が認定されることもあるため、日記や動画で影響を記録しておくと交渉がスムーズです。

民法で定める境界50cmルール

現在の私は、住宅トラブルの相談窓口で「境界から50cm離していない室外機は違法か」という質問を頻繁に受けています。結論から述べると、民法234条が定める50cmルールは「建物の外壁や基礎」を対象にしており、室外機や給湯器のような付帯設備までは直接規制していません。それでも新築計画書や重要事項説明書には「外壁・付帯設備ともに境界から50cm以上後退」という文言が入ることが多く、業界の“慣習ルール”として根付いていますrealinfobank.com。

ここで、条文の狙いを整理してみましょう。50cm空ける目的は大きく三つあります。第一に、修繕や点検のときに隣地へ立ち入らなくても良いようにすること。第二に、雨樋や窓からの雨仕舞いで隣地を汚さないこと。第三に、採光・通風を確保し火災延焼を遅らせることです。言ってしまえば、設備単体よりも「生活全体の安全マージン」を重視した規定だと言えます。

ただ単に距離を守れば安心とも限りません。弁護士ドットコムには「距離は確かに50cm以上だが、隣家の花壇へ熱風が直撃している」という相談が多数寄せられており、裁判例では“設備の運転方法が受忍限度を超えた”として損害賠償が認められたケースも報告されていますbengo4.com。

こう考えると、設備を50cm以上離すことには二重のメリットがあります。まず設置者側は機器の吸排気効率が落ちず、電気代や故障リスクを抑えられます。もう一方で隣家は騒音・熱風・排水のトラブルに巻き込まれにくく、結果として関係悪化を防げます。

いずれにしても図面段階で業者と「機器を置く位置」「吹出口の向き」「点検経路」を共有してください。前述の通り、室外機は法律上“附属物”扱いでグレーゾーンになりやすいので、境界線上のフェンスや塀が完成してから場所を動かすと費用と労力が跳ね上がります。境界の50cmは“最低ライン”であってゴールではない、という視点で設備計画を組み立てると後悔が少なくなります。

熱風を巡る嫌がらせの実態

一方で、室外機の向きをわざと隣家へ向け「植物を枯らす」「窓を開けさせない」といった行為を“エアハラ(エアコンハラスメント)”と呼ぶ声がSNS上で増えています。Yahoo!知恵袋には「隣家が境界ギリギリに三台の室外機を並べ、すべてこちらへ排気してきた」という体験談が十数件並び、回答者の多くが“嫌がらせ”と断じていますdetail.chiebukuro.yahoo.co.jp。

このような事例では、熱風が直接当たった花壇の苗が短期間で萎れるため「物的損害が可視化されやすい」点が特徴です。また、被害者が窓を閉め切ることで室温が上がり冷房費が跳ね上がる二次被害も起こります。私が過去にヒアリングしたケースでは、真夏の日中にリビング側窓辺で47℃を記録し、小さな子どもやペットが熱中症の危険にさらされた、と訴える家庭もありました。

ただ、嫌がらせかどうかは動機が見えづらく、立証には時間がかかります。ここでは三段階の対応策が現実的です。第一に、温度計やサーモグラフィーで“熱風の存在”を記録すること。第二に、行政の生活環境課へ相談し中立の測定を入れてもらうこと。第三に、それでも改善しない場合は弁護士を介して請求することです。前述の通り、民事では“受忍限度”を超えたかどうかが鍵になります。実況見分の温度データや植物の枯死写真は強力な証拠になるので、早い段階で集めておくと交渉がスムーズです。

なお、感情的な対抗措置――たとえば自分も相手側へ熱風を向け返す――はモラルハザードにつながりかねません。むしろ遮熱フェンスや風向ルーバーで“被害を自宅側で食い止める”方が短期的には安全で、行政や裁判所の心証も悪くなりません。

Xの投稿で拡散した対策例

SNS、特にX(旧Twitter)では、エアコン室外機による熱風被害や騒音トラブルに関して、さまざまな対策が共有されています。中でも多くの共感や拡散を集めた事例には、工夫や実行力があるものが目立ちます。

例えば、コンクリートブロックを3段積み上げて、その上に形材フェンスを設置する方法があります。これは見た目の圧迫感を和らげながらも、しっかりと熱風を遮る物理的な対策となります。また、DIYでアクリル板を既存のフェンスに固定したり、木製のルーバーを角度をつけて設置するなど、風の向きを変える工夫も多くのユーザーに支持されています。

一方で、単なる遮蔽物では風が逃げ道を求めて横方向へ流れるため、植物を別の場所へ移動させるなど、被害の対象そのものを動かすという柔軟な対処もありました。このような方法は費用が比較的少なく、すぐに試せるという点で非常に有効です。

拡散された投稿の多くには、「こうしたら改善した」「相手からも対処があった」といったポジティブな結果が添えられており、同じように悩む人々にとって実用的な指針となっています。ただし、どんなに良い対策でも、敷地の状況や隣人との関係性によって効果が異なるため、自宅の状況に応じたアレンジが必要です。

実践的な隣の家の室外機熱風対策

どこに相談?行政?警察?

トラブルが発生した場合、まず誰に、どこに相談するべきか迷う人も少なくありません。実際、苦情の内容や緊急性によって適切な窓口は変わってきます。

まず、室外機の熱風や騒音による生活被害に関しては、地域の市区町村の「環境衛生課」や「生活環境課」が相談窓口となることが多いです。ここでは騒音や悪臭といった生活環境に関する苦情を受け付けており、担当者が現地調査を行ったり、相手方へ助言・指導を行うこともあります。

住宅が集合住宅や賃貸物件である場合は、不動産管理会社や大家が最初の相談先です。彼らは建物管理の一環として、住民間のトラブル調整を行う役割を持っています。

一方で、私有地内での設置であり、法律違反とは言い切れない場合、行政機関が直接介入できないこともあります。そのような場合には、「民事調停」や「無料法律相談」の活用が考えられます。法テラスや自治体が定期的に行っている相談会などでは、弁護士にトラブルの整理や次の行動のアドバイスを受けることが可能です。

また、トラブルがエスカレートし、嫌がらせや危険行為が伴う場合は、警察への相談も視野に入れましょう。地域の交番や警察署の「生活安全課」が対応してくれます。直接的な介入は難しくても、「相談履歴」として記録が残るため、後にトラブルが拡大した際の証拠にもなります。

このように、窓口の選定には慎重さが求められます。どこに連絡するか迷ったら、まずは自治体の総合窓口に電話し、担当部署を紹介してもらうのがスムーズです。

隣人への苦情・お願いの仕方と例文

隣人に室外機の向きや設置位置について何かをお願いする際は、言葉の選び方や伝え方に注意が必要です。あくまで「敵ではなく、協力を求める相手」であるという姿勢を保つことが、良好な解決への第一歩となります。

まず最も大切なのは、直接的な非難を避け、困っている事実だけを冷静に伝えることです。感情的に話してしまうと、防衛的な反応を引き起こし、かえって関係が悪化してしまう可能性があります。

例えば、以下のような伝え方が効果的です。

「こんにちは。お忙しいところすみません。実は、お宅のエアコン室外機から出る風が、我が家の植物に少し影響しているようで、最近元気がなくなってしまっていまして…。すぐにどうこうということではないのですが、もし設置の向きなどで少し調整ができるようであれば、ご相談させていただけないかと思いまして、お声がけしました。」

このように、「文句」ではなく「相談」として話すことで、相手の受け取り方が大きく変わります。さらに、日頃の挨拶や会話の積み重ねがあると、相手も話を聞いてくれやすくなります。

どうしても対面で伝えるのが難しい場合は、丁寧な手紙を用意するのも一つの手です。その際も、「突然のお手紙失礼します」「日頃よりお世話になっております」といった配慮のある書き出しを添えるようにしましょう。

ただし、お願いをしても状況が変わらない場合や、相手が無関心な態度を示した場合は、再度冷静に話し合いを持つか、第三者(管理会社や自治体)に間に入ってもらう必要があります。問題解決には時間がかかることも多いため、焦らず、感情的にならないことが重要です。

被害者が個人でできる対策集

室外機の熱風や騒音によって生活に支障をきたすような状況に直面したとき、被害者側が個人でできる対策にはいくつかの有効な手段があります。大きな工事や高額な費用をかけずに、まずは自分で行動を起こせる範囲から対処していくことが現実的です。

ソトソーヤブログイメージ

最初にできるのは、被害を受けている箇所を物理的に守る工夫です。例えば、植物が枯れてしまう原因が熱風にある場合は、簡易的な防風フェンスやアクリル板などを設置することで直接的な影響を軽減できます。すでにフェンスがある場合は、そこに追加で透明な素材を固定して風の流れを逸らすことも効果的です。見た目にも配慮したデザインを選べば、景観を損なわずに対処できます。

また、風向きを変えるグッズの活用も有効です。市販されている「風向ガイド」や「ルーバーカバー」を室外機に取り付けることで、風が自宅側に直接届くのを防げます。お隣が取り付けてくれるのが理想ですが、難しい場合には自宅側で遮風の工夫をして風を受け流すようにするしかありません。

さらに、記録を残すことも重要なステップです。室外機の稼働によってどのような被害が出ているのか、日付とともに写真を撮っておくと、後から説明や相談をするときに説得力が増します。場合によっては、温度計で周囲の温度上昇を測定したり、騒音計で音の大きさを数値化しておくのも有効です。

その上で、相手との話し合いに備える準備もしておきましょう。できるだけ冷静に、感情的にならずに自分の困っている状況を説明できるように言葉を選ぶことで、相手の理解を得られる可能性が高まります。どうしても直接の話し合いが難しい場合は、自治体の生活環境相談窓口や町内会などの第三者を通じて、穏やかな形で伝えてもらう方法もあります。

このように、被害者であっても「できること」は数多くあります。状況を客観的に捉え、現実的かつ段階的に対処することで、大きなストレスを少しでも軽減することが可能です。

加害者にならないための対策チェック

出典:PRWIRE

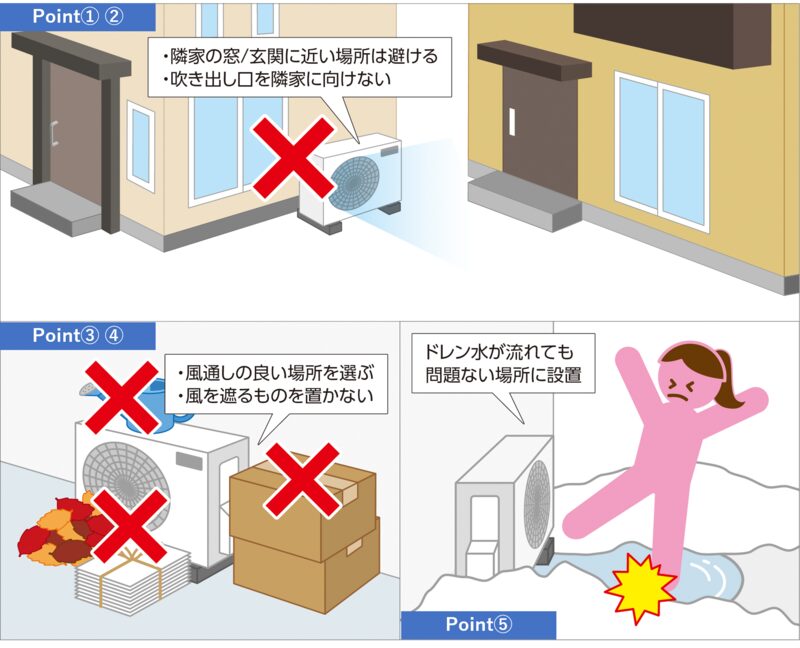

自宅のエアコン室外機が知らず知らずのうちに隣家へ迷惑をかけている可能性がある、という意識を持つことは、トラブルを未然に防ぐための第一歩です。たとえ敷地内に設置していても、風向きや騒音の影響は境界を越えて及ぶことがあるため、設置前・設置後の確認が欠かせません。

まずチェックすべきなのは、室外機の向きと距離です。隣家の窓や玄関、花壇などが近くにある場合は、なるべく吹き出し口をそちらに向けないようにするのが配慮の基本となります。設置業者に任せきりにするのではなく、事前に自分でも風の流れや設置場所の環境を確認し、「この向きで問題がないか」を積極的に検討する必要があります。

次に注目したいのが、騒音と稼働時間の管理です。特に夜間や早朝は周囲が静かな分、室外機の稼働音が目立ちやすくなります。メーカーごとの騒音レベルの違いや経年劣化による異音の発生にも注意が必要です。10年以上使っている機器であれば、思い切って買い替えることで運転音の軽減だけでなく、省エネ性能の向上も見込めます。

また、ドレン水の排水先についても確認しておきたいポイントです。水が隣家の通路や敷地に流れ込むような配置になっていないかをチェックし、必要であればホースを延長して水の流れる方向を変えましょう。小さな配慮が関係性を大きく左右します。

さらに、必要に応じて追加の部品を取り入れることも検討すべきです。風向を変えるルーバーや日よけカバーは後付け可能で、それほど高額ではありません。こうしたパーツを活用することで、風や熱の影響をやわらげることができます。

最後に、定期的なメンテナンスや掃除を怠らないことも重要です。室外機にゴミや落ち葉がたまるとファンの動作に影響が出て、結果として異音や効率低下を引き起こします。自分では見えにくい部分だからこそ、定期的な点検を心がけたいところです。

このように、少しの注意と配慮でトラブルの芽は大きく減らすことができます。「うちは大丈夫」と思い込まず、周囲の環境に目を向けてチェックすることが、良好なご近所関係を築く一番の鍵となります。

隣の家の室外機熱風対策を考えるうえで知っておきたい重要ポイントまとめ

- 室外機の熱風は植物や窓周辺に物理的ダメージを与える恐れがある

- 吹出口から1.5m以上の距離が取れない場合は風向変更が有効

- メーカーは障害物を前方1m以内に置かないよう推奨している

- 騒音が夜間45dBを超えると行政指導の対象になりうる

- 騒音計測は壁から1m以上・地上1.2〜1.5mの位置で行う

- 民法上の境界50cmルールは室外機には明示されていない

- 生活環境課や市役所の窓口に相談すれば測定・指導が可能

- 室外機の向きをわざと隣家に向ける行為は嫌がらせと見なされる場合がある

- 被害の証拠として温度計やサーモグラフィーによる記録が有効

- 記録写真や日記は損害賠償や調停時の証拠として活用できる

- 遮熱フェンスやルーバーを用いて被害側で緩和する手もある

- 設置場所と吹出口の向きは新築時の設計段階で調整すべき

- SNS(Xの投稿)ではDIYによる対策アイデアが多数共有されている

- 室外機の騒音や熱風トラブルは感情的になりやすく冷静な対応が必要

- 加害者にならないためには設置後も定期的な見直しと点検が欠かせない

コメント