カマキリの卵を見つけたら、どうすればよいか迷う方は多いのではないでしょうか。特に庭やベランダ、木の枝などに不思議な塊を発見し、「これは何?」と思って検索する中で、「カマキリの卵 見つけたら」と調べた人もいるかもしれません。

この記事では、カマキリの卵は縁起物とされる理由から、実際にどこに産むのか、卵の見分け方や見つけたら注意すべき点について詳しく解説します。また、正しい保管方法や孵化する時期の目安、そして孵化しない場合の原因や対応策についても紹介します。

さらに、卵が孵化したらどうすればよいのか、幼虫の育て方や餌の与え方、共食いする理由など、飼育に関する実践的な情報もお届けします。カマキリはたくさん生まれても、何匹生き残るかは自然環境や管理によって大きく変わります。最後には、**カマキリの寿命は冬でも生きられる?**といった素朴な疑問にも触れながら、カマキリとの付き合い方を丁寧にご案内します。

- この記事のポイント!

- カマキリの卵の特徴や見分け方がわかる

- 卵を見つけた後の正しい対処法がわかる

- 孵化の時期や育て方の注意点がわかる

- 飼育に伴うリスクや共食いの対策がわかる

カマキリの卵 見つけたらどうする?

- カマキリの卵は縁起物って本当?

- カマキリの卵はどこに産むのか

- カマキリの卵の見分け方とは

- カマキリの卵の正しい保管方法

- 孵化する時期の目安と注意点

- 孵化しない場合の原因と対応策

カマキリの卵は縁起物って本当?

ソトソーヤブログイメージ

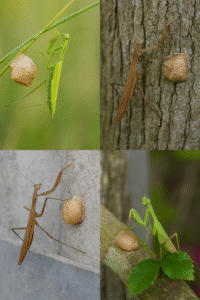

カマキリの卵は、スピリチュアルな視点では「縁起物」として考えられることがあります。これは、カマキリという昆虫自体が神聖な存在とされ、宇宙や自然と調和して生きる姿が神秘的なものと捉えられてきたためです。

古代ギリシャでは、カマキリは「預言者」としての意味を持ち、神の使いとして敬われていました。そのため、卵を見かけたときには「良いことが起こる前兆」と解釈されることもあります。

また、カマキリの卵は一度に200~300個もの命を宿すため、子宝や繁栄の象徴とされるケースもあります。偶然自宅の庭や窓辺で見つけた場合、それが「恵み」や「発展」を暗示していると感じる方も多いようです。

ただし、こうした意味はあくまで精神的なものであり、科学的な根拠があるわけではありません。迷信として受け取るのではなく、ポジティブな気持ちで自然との出会いを楽しむことが大切です。

カマキリの卵はどこに産むのか

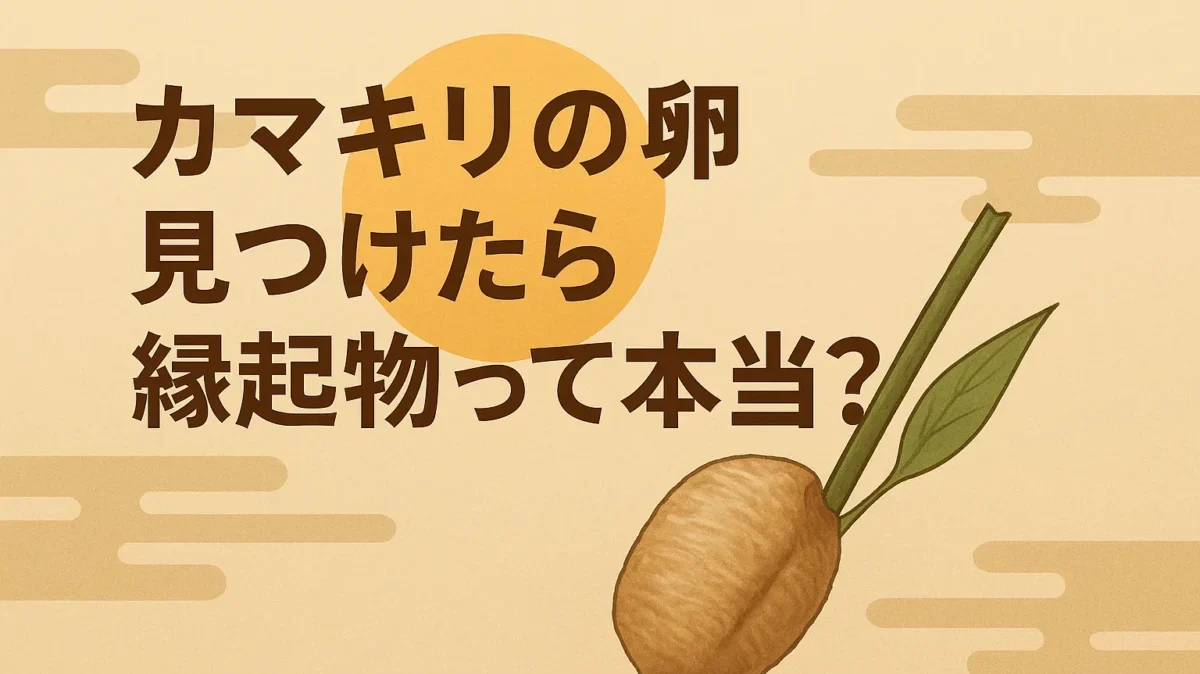

カマキリの卵は、種類によって産む場所に違いがありますが、基本的には植物や建造物の表面など、比較的静かで目立たない場所に産み付けられます。

例えば、オオカマキリはススキや低木の枝、ハラビロカマキリは木の幹や塀、コカマキリは倒木の裏やコンクリートの壁などに産卵します。さらに、チョウセンカマキリは草の茎や枝の先端など、人目につきやすい場所にも卵を産む傾向があります。

ソトソーヤブログイメージ

特に秋になると、メスはお腹が大きくなり、産卵に適した場所を探し始めます。卵は発泡スチロールに似た泡状の塊「卵鞘(らんしょう)」に包まれており、寒さや乾燥から中の卵を守る構造になっています。

つまり、カマキリの卵は自然環境にうまく適応しており、天敵や外的要因から身を守るための工夫が凝らされています。人間の目からは「目立つのに気づきにくい」といった不思議な存在にも感じられるかもしれません。

カマキリの卵の見分け方とは

カマキリの卵を見分けるには、まずその特徴的な形と質感を知る必要があります。一般的には、スポンジ状の塊で、色は白っぽいものから茶色までさまざま。形はやや楕円形で、長さ2~4センチ程度のものが多いです。

出典:昆虫図鑑(左からオオカマキリ、チョウセンカマキリ、ハラビロカマキリ)

例えば、オオカマキリの卵は丸みを帯びた釣鐘型で比較的大きく、チョウセンカマキリの卵はやや細長くスリムな形をしています。ハラビロカマキリは木の幹などに茶色い塊を産み付け、見た目は比較的小ぶりです。

また、卵鞘には小さな穴が並んでおり、孵化が近づくとその穴から赤ちゃんカマキリが出てくる仕組みになっています。孵化後には、ぶら下がった脱皮殻が観察できることもあるため、見分けの参考になります。

ただし、卵鞘に似た別の昆虫の卵(たとえばコバチ類など)も存在するため、見分けにはある程度の観察眼が必要です。見つけた場合は、傷つけないように注意しながら、枝ごと観察するのが理想的です。

カマキリの卵の正しい保管方法

カマキリの卵を保管する際は、「自然に近い環境」を再現することが重要です。人工的な環境では温度や湿度の影響を強く受けやすく、孵化に失敗する可能性が高くなります。

まず、卵鞘(らんしょう)は枝や壁に産み付けられていることが多いため、採取する際は必ず卵が付いている枝ごと持ち帰るようにしましょう。卵だけをはがしてしまうと、孵化時に幼虫がぶら下がれず、脱皮に失敗して命を落とすリスクが高まります。

ソトソーヤブログイメージ

ケースに入れる際は縦に設置し、卵の下にはある程度の空間を確保してください。高さのあるケースや縦置きにできる容器が適しています。また、卵が乾燥しすぎないよう、ときどき霧吹きで軽く湿らせるのも効果的です。ただし、過度な湿気はカビの原因になるため注意が必要です。

室内で保管する場合、暖房や直射日光が当たる場所は避け、寒暖差が少ない涼しい場所に置くのが理想です。私であれば玄関や屋外のベランダをおすすめします。

孵化する時期の目安と注意点

カマキリの卵は、通常秋に産卵され、春の4月から5月頃にかけて孵化します。地域によって差はありますが、気温が安定し15℃を超えるようになると、一斉に赤ちゃんカマキリが生まれてくるケースが多いです。

出典:昆虫図鑑

孵化は多くの場合、朝の時間帯に始まり、数時間かけて数百匹が一斉に出てきます。このとき、卵鞘から出てきた幼虫はぶら下がりながら最初の脱皮を行うため、卵の下には十分な空間が必要です。

特に注意すべきなのは、室内で保管していた場合の「早すぎる孵化」です。冬の暖房などで室温が上がると、自然のサイクルよりも早く孵化してしまい、餌の確保が難しくなるなど育成に支障をきたす可能性があります。

このため、孵化時期が近づいたら毎日観察することが大切です。予兆が少ないため、気がついたときにはすでにケースの中が赤ちゃんでいっぱい、という状況も珍しくありません。ケースのフタは必ずしっかり閉め、脱走対策も忘れずに行いましょう。

孵化しない場合の原因と対応策

卵を採取してしばらく経っても孵化しない場合、いくつかの原因が考えられます。主なものは「無精卵」「温度管理の不備」「卵の損傷」「害虫による侵入」の4つです。

例えば、オスと交尾していないメスが産んだ卵は無精卵であり、いくら適切に保管しても孵化することはありません。また、孵化の前に高温にさらされてしまったり、逆に極端な寒さで凍結してしまったりした卵も、発育が止まることがあります。

もう一つ見落とされがちなのが、卵鞘に侵入する寄生昆虫の存在です。カマキリタマゴカツオブシムシやコバチ類などが卵の中に産卵し、幼虫が中のカマキリの卵を食べてしまうことがあります。外観上は問題なく見えても、中は空っぽになっていることもあります。

このような場合は、まず卵の色や表面を観察してください。極端に色が抜けていたり、穴が多数空いていたりする場合は孵化の見込みが薄い可能性があります。

それでも保管を続ける場合は、急激な温度変化を避けながら春まで静かに様子を見るしかありません。少なくとも5月中旬を過ぎても変化がないようであれば、孵化しないと判断してもよいでしょう。

カマキリの卵 見つけたら育てるべき?

- 孵化したらどうすればよいか

- 幼虫の育て方 餌の与え方

- カマキリが共食いする理由とは

- 何匹生き残る?生存率の現実

- カマキリの寿命 冬でも生きられる?

- 飼育する際の注意点とリスク

孵化したらどうすればよいか

カマキリの卵が孵化したら、最初にすべきことは「すぐに仕分けできる環境を整えること」です。卵鞘から一気に100匹以上の幼虫が生まれてくるため、何の準備もしていないと大混乱になります。

最も大切なのは、赤ちゃんカマキリ同士を分けることです。同じケース内に密集させたままにすると、共食いが始まる可能性があります。仕分けの目安は孵化から数時間以内です。体がまだ柔らかいうちは取り扱いに注意しながら、数匹ずつ小さな容器に移していくと良いでしょう。

その際、逃げ出さないように蓋つきの容器を用意し、隙間を塞いでおくと安心です。容器は使い捨てのプラスチックカップやペットボトルを加工したものでも代用できます。

また、孵化した当日は餌を必要としない場合が多いため、慌てて餌を用意する必要はありません。まずは安全な環境に分けてあげることが優先です。

幼虫の育て方 餌の与え方

カマキリの幼虫は、脱皮を繰り返しながら成虫へと育っていきます。その間に必要なのは「個別飼育」と「生きた餌の確保」です。

餌はサイズに合わせて変えていく必要があります。生まれたばかりの初齢幼虫にはアブラムシやショウジョウバエのような極小の昆虫が適しています。市販のコバエトラップなどでコバエを捕獲する方法もありますが、確実に用意するにはアブラムシ付きの枝を採取してケースに入れるのが手軽です。

餌は1日おきくらいの頻度で与えれば問題ありません。ただし、食べ残しは腐敗の原因となるため、早めに取り除くことが重要です。

また、カマキリは止まり木のような足場を必要とします。脱皮時にしっかりつかまる場所がないと失敗して命を落とすこともあるため、枝やネットなどを設置してあげましょう。

水分補給は霧吹きでケースの内側に水滴をつける方法が一般的です。カマキリはその水滴を舐めるようにして飲みます。

このように手間はかかりますが、適切な環境を整えれば、幼虫は順調に育ってくれます。

カマキリが共食いする理由とは

カマキリの共食いは非常に知られた行動ですが、これは「生き残るための本能的な行動」と言えます。特に孵化直後の幼虫たちは、すぐに餌が確保できない場合に、他の兄弟を餌とみなして襲うことがあります。

カマキリは生まれながらにして肉食で、動くものに本能的に反応します。このため、近くにいる兄弟が動くだけで攻撃対象になってしまうのです。加えて、孵化直後は空腹状態で、餌が足りなければ躊躇なく共食いに至ります。

もう一つの要因は「空間の狭さ」です。狭いケース内では逃げ場がないため、接触頻度が高くなり、共食いのリスクが一気に高まります。

このような理由から、共食いを防ぐためには、可能な限り個別に分けて飼育することが求められます。また、餌をこまめに与え、空腹の状態を避けることも効果的です。

言い換えれば、カマキリの共食いは「育て方次第でかなり防げる行動」です。適切な飼育環境と餌の管理があれば、兄弟同士で命を奪い合う場面を減らすことができます。

何匹生き残る?生存率の現実

カマキリは一度の産卵で100〜300個もの卵を産みますが、成虫まで生き残るのはごくわずかです。自然界では外敵や気候の影響を受けるため、生存率はわずか数%といわれています。平均すると、成虫になれるのは10匹前後、多くても20匹に満たないのが実情です。

この低い生存率にはいくつかの要因があります。まず、孵化した直後の幼虫は非常に小さく、アリやクモなどの捕食者に狙われやすいです。加えて、共食いも日常的に起こるため、兄弟同士で数を減らしてしまうことも珍しくありません。

また、飼育環境でも油断はできません。餌不足や湿度・温度の管理ミス、脱皮失敗など、人間の手による飼育でも成虫まで育てるのは簡単ではありません。

こうした点を踏まえると、「100匹以上孵化しても、その中から大人になれるのはほんの一握り」と考えておくと現実的です。

カマキリの寿命 冬でも生きられる?

カマキリの寿命は非常に短く、一般的には卵から孵化してからおよそ半年ほどです。春に生まれた幼虫は、夏〜秋にかけて成虫となり、秋の終わりから初冬にかけて命を終えます。

成虫のまま冬を越すことはほとんどありません。日本のカマキリは冬になる前に産卵を終え、その卵が越冬して翌年に孵化するサイクルを繰り返しています。気温が下がると活動が鈍くなり、餌も減っていくため、自然界での越冬はほぼ不可能です。

まれに室内飼育などで冬まで生きる個体もいますが、暖房や照明などの影響を受けやすく、健康を維持するのが難しいのが現実です。寿命を少しでも延ばしたい場合は、温度・湿度を一定に保ち、安定した餌を与えることが重要ですが、それでも限界があります。

したがって、カマキリの飼育は「春から秋までの期間限定」と考えるのが一般的です。

飼育する際の注意点とリスク

カマキリを飼育する際には、いくつかの重要な注意点があります。まず第一に、個別飼育を心がける必要があります。複数匹を同じケースに入れると、すぐに共食いが起きてしまいます。特に孵化直後は動きが活発で、無防備な状態の兄弟が狙われやすくなります。

次に、餌の確保も重要です。カマキリは肉食で、生きた昆虫しか食べません。ハエやコオロギ、アブラムシなどを継続的に用意できない場合は、長期飼育が難しくなります。人工餌では基本的に育てられないため、生き餌の管理に慣れていない人には大きな負担となるでしょう。

また、脱皮に失敗するリスクも見逃せません。脱皮時は高い場所にぶら下がって体を伸ばすため、止まり木や枝を設置していないと不全を起こし、最悪の場合死んでしまうこともあります。

さらに、病気や寄生虫にも注意が必要です。自然採取した個体には「ハリガネムシ」などの寄生虫が潜んでいることもあり、思わぬトラブルの原因になることがあります。

これらの点から、カマキリの飼育は決して手軽ではなく、知識と準備が求められる生き物だと理解しておく必要があります。初めて飼育に挑戦する人は、少数から始めて様子を見るのがおすすめです。

カマキリの卵 見つけたら知っておくべき基本情報

- カマキリの卵はスピリチュアル的に縁起物とされることがある

- 卵は木の枝や塀など目立たない場所に産み付けられる

- 種類によって卵の形状や産卵場所が異なる

- スポンジ状の塊で2~4センチ程度の大きさが多い

- 卵鞘は枝ごと採取し縦に設置して保管するのが望ましい

- 直射日光や暖房を避けて涼しい場所で保管する

- 霧吹きで軽く湿らせることで乾燥を防ぐ

- 孵化は4〜5月が目安で気温15℃以上で始まる

- 室内保管では早すぎる孵化に注意が必要

- 孵化後はすぐに個別に分けて共食いを防ぐ

- 幼虫にはアブラムシやショウジョウバエなどを与える

- 飼育ケースには脱皮用の足場を必ず設置する

- 共食いは空腹や過密環境によって起きやすい

- 成虫まで生き残るのは全体の数%とされている

- カマキリの成虫は冬を越せず寿命は半年ほど

コメント