この記事は、窓用エアコンの購入や設置を検討している方、またはすでに使用している方に向けて書かれています。

特に「窓用エアコン 近所迷惑」と検索した方が気になる、騒音や振動、防犯、排水トラブルなどのリスクや対策について、最新の情報とともに詳しく解説します。

後悔しないための選び方や運用のコツ、実際の口コミやよくある疑問にも答え、安心して使えるポイントをまとめました。

この記事のポイント

・窓用エアコンは騒音・振動トラブルが起こりやすい

・防犯や害虫リスクに注意が必要

・排水トラブルが発生しやすい

・冷房効率やメンテナンス面にも注意

窓用エアコンが近所迷惑と言われる主な理由とは?

窓用エアコンは、設置の手軽さや工事不要というメリットがある一方で、近所迷惑になりやすいという声も多く聞かれます。

その主な理由は、騒音や振動が室外に直接伝わりやすい構造であること、窓枠設置による隙間や防犯面の不安、排水トラブル、冷房効率の低下による電気代の増加、そして手入れ不足による異臭や害虫リスクなどが挙げられます。

これらの問題は、住環境や設置方法によっても大きく左右されるため、事前にしっかりと理解しておくことが大切です。

X(旧Twitter)の投稿

そもそも窓用エアコンとは?特徴と種類を解説

窓用エアコンは、窓枠に直接取り付けるタイプの冷房機器で、主に室外機が不要な点が特徴です。

一般的な壁掛けエアコンと異なり、工事不要で賃貸住宅や古い建物でも設置しやすいのが魅力です。

主な種類としては、冷房専用タイプと冷暖房兼用タイプ、ノンドレン(排水不要)タイプなどがあります。

また、最近では静音性や省エネ性能を高めたモデルも登場しており、選択肢が広がっています。

- 工事不要で設置が簡単

- 室外機が不要

- 冷房専用・冷暖房兼用・ノンドレン式など種類が豊富

一般的なエアコンとの違いとメリット・デメリット

窓用エアコンと一般的な壁掛けエアコンには、構造や使い勝手に大きな違いがあります。

窓用エアコンは設置が簡単で初期費用が抑えられる一方、騒音や振動が伝わりやすく、冷房効率や省エネ性能で劣る場合があります。

また、窓枠に設置するため、窓の開閉や防犯面での不安も指摘されています。

一方、壁掛けエアコンは静音性や冷暖房能力に優れていますが、設置工事が必要で費用も高くなりがちです。

| 項目 | 窓用エアコン | 壁掛けエアコン |

|---|---|---|

| 設置工事 | 不要 | 必要 |

| 騒音・振動 | 伝わりやすい | 静音性高い |

| 冷房効率 | やや劣る | 高い |

| 防犯性 | やや不安 | 高い |

近年人気のモデル・売れ筋ランキング

近年の窓用エアコン市場では、静音性や省エネ性能、メンテナンス性に優れたモデルが人気を集めています。

特にコロナやトヨトミ、コイズミなどの国内メーカーが高評価を得ており、ノンドレン式や自動内部乾燥機能付きのモデルが売れ筋です。

また、コンパクト設計やリモコン操作、タイマー機能など、使い勝手を重視した製品も増えています。

ランキング上位のモデルは、口コミでも「音が静か」「取り付けが簡単」といった声が多く、初めての方にもおすすめです。

- コロナ「CW-FAシリーズ」

- トヨトミ「TIW-Aシリーズ」

- コイズミ「KAWシリーズ」

騒音・振動が周囲に与える影響

窓用エアコンは、室外機が一体化しているため、運転時の騒音や振動が直接外部に伝わりやすい構造です。

特に集合住宅や隣家との距離が近い場合、動作音や振動が壁や床を通じて周囲に響きやすく、近所迷惑の原因となることがあります。

また、夜間や静かな時間帯には音がより目立ちやすく、トラブルに発展するケースも少なくありません。

設置場所や建物の構造によって影響の度合いが異なるため、事前の確認が重要です。

騒音レベル(dB)と室外機のない構造の欠点

窓用エアコンの騒音レベルは、一般的に50~60dB程度とされています。

これは日常会話や静かなオフィスと同程度ですが、壁掛けエアコンの室外機が屋外に設置されるのに対し、窓用エアコンは窓枠に直接取り付けるため、音が室内外にダイレクトに伝わります。

特に古い建物や窓枠がしっかりしていない場合、振動音が増幅されることもあり、近隣への配慮が必要です。

| 機種 | 運転音(dB) |

|---|---|

| 窓用エアコン | 50~60 |

| 壁掛けエアコン | 40~50 |

振動・動作音が下の階や隣室へ響く理由

窓用エアコンは、窓枠や壁に直接設置されるため、運転時の振動が建物全体に伝わりやすい特徴があります。

特に木造や鉄骨造の集合住宅では、床や壁を通じて下の階や隣室にまで音や振動が響くことがあります。

また、設置が不十分だと共振現象が起き、さらに騒音が増す場合もあるため、しっかりとした固定や防振対策が重要です。

- 窓枠や壁を通じて振動が伝わる

- 設置不良による共振現象

- 建物の構造による影響

実際の苦情・迷惑事例と住環境ごとのリスク

実際に寄せられる苦情の多くは、「夜間の運転音がうるさい」「振動が壁を伝って響く」「下の階のベランダで音が気になる」といった内容です。

特にアパートや団地などの集合住宅では、住戸間の距離が近いため、トラブルに発展しやすい傾向があります。

一戸建てでも、隣家との距離が近い場合や、窓の位置によっては迷惑をかけるリスクがあるため注意が必要です。

- 集合住宅:壁・床を通じて音や振動が伝わりやすい

- 一戸建て:隣家との距離や窓の向きに注意

- 夜間や早朝の運転は特にトラブルになりやすい

静音モデル・静かにする方法と選び方

近年は静音性を重視した窓用エアコンも増えており、運転音が50dB以下のモデルも登場しています。

選ぶ際は、静音運転モードや防振パッドの有無、設置方法の工夫がポイントです。

また、窓枠と本体の間に防振材を挟む、しっかりと固定するなどの対策で、騒音や振動を軽減できます。

購入前に口コミやメーカーの騒音データを確認することも大切です。

- 静音運転モード付きモデルを選ぶ

- 防振パッドや防音シートを活用

- 設置時はしっかりと固定する

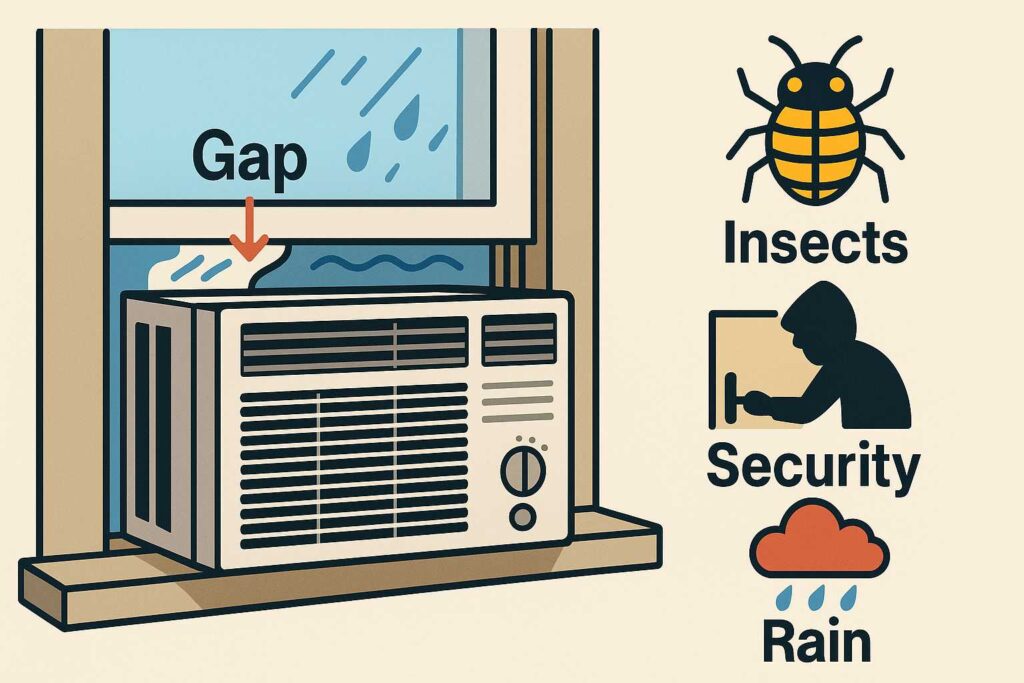

窓に隙間ができやすい設計と防犯上の不安

窓用エアコンは窓枠に設置するため、どうしても窓と本体の間に隙間ができやすい構造です。

この隙間から外気や虫が侵入したり、防犯面での不安が生じることがあります。

特に1階や低層階に設置する場合は、侵入リスクが高まるため、しっかりとした対策が必要です。

また、隙間からの雨水や風の侵入もトラブルの原因となるため、設置時の工夫が求められます。

窓枠設置による隙間・外気・ゴキブリ侵入の可能性

窓用エアコンは窓枠に取り付けるため、どうしても本体と窓の間に隙間が生じやすくなります。

この隙間から外気が入り込み、冷房効率が下がるだけでなく、ゴキブリや蚊などの害虫が侵入するリスクも高まります。

また、雨風が強い日には雨水が室内に入り込むこともあり、カビや結露の原因になることも。

特に夏場は虫の侵入が多く、衛生面でも注意が必要です。

隙間テープやパネルでの補強が必須となります。

侵入対策・防犯性を高めるポイント

窓用エアコン設置時の隙間は、防犯面でも大きな課題です。

特に1階や低層階では、窓のロックが不十分だと侵入被害のリスクが高まります。

対策としては、専用の補助錠や窓用防犯バーを設置する、隙間をしっかり塞ぐパネルやテープを使うなどが有効です。

また、窓を完全に閉められるタイプのエアコンを選ぶのもおすすめです。

防犯対策を怠ると、思わぬトラブルにつながるため注意しましょう。

窓を閉められるタイプの比較・選び方

最近は、窓を完全に閉めた状態でも使える窓用エアコンも登場しています。

このタイプは防犯性が高く、外気や虫の侵入も防げるため、特に1階や小さなお子様がいる家庭におすすめです。

選ぶ際は、設置可能な窓のサイズや形状、補助錠の有無、隙間パネルの品質などを比較しましょう。

また、メーカーによっては専用の防犯パーツが付属している場合もあるので、事前に確認しておくと安心です。

| タイプ | 防犯性 | 外気・虫対策 |

|---|---|---|

| 通常タイプ | やや不安 | 隙間から侵入しやすい |

| 窓閉めタイプ | 高い | 侵入リスク低い |

排水・除湿による水はねやトラブル

窓用エアコンは除湿機能も備えているため、運転中に発生する排水(水滴)の処理が必要です。

排水処理が不十分だと、下の階やベランダ、外壁に水がはねてトラブルになることがあります。

特に集合住宅では、排水が他の住戸の洗濯物やベランダにかかると苦情の原因になりやすいので、設置時の排水経路の確認と適切な処理が重要です。

排水・除湿水の処理ミスが下の階やテラスの迷惑に

窓用エアコンの排水ホースやドレンパイプの設置が不十分だと、除湿水が下の階のベランダやテラスに直接落ちてしまうことがあります。

これが原因で洗濯物が濡れたり、外壁が汚れたりといったトラブルが発生し、近隣トラブルに発展するケースも。

排水の向きや受け皿の設置、定期的なメンテナンスでトラブルを未然に防ぎましょう。

適正な取り付け・メンテナンスの重要性

排水トラブルを防ぐためには、正しい取り付けと定期的なメンテナンスが不可欠です。

設置時には、排水ホースがしっかりと固定されているか、詰まりや漏れがないかを確認しましょう。

また、長期間使用しているとホース内にゴミやカビが溜まりやすくなるため、定期的な清掃も大切です。

メーカーの取扱説明書に従い、適切なメンテナンスを心がけましょう。

ノンドレンモデルとは?メリット・デメリット比較

ノンドレンモデルは、発生した除湿水を本体内部で蒸発させて排出するため、排水ホースが不要なタイプです。

このため、排水トラブルのリスクが大幅に減少し、集合住宅やベランダのない部屋でも使いやすいのが特徴です。

ただし、蒸発しきれない場合は水漏れのリスクがあるほか、通常モデルより価格が高めになる傾向があります。

用途や設置場所に応じて選びましょう。

| モデル | 排水トラブル | 価格 |

|---|---|---|

| 通常モデル | あり | 安い |

| ノンドレンモデル | ほぼなし | やや高い |

電気代や冷房効率の低下による周辺への影響

窓用エアコンは、壁掛けエアコンに比べて冷房効率がやや劣る傾向があり、電気代が高くなりやすい点もデメリットです。

冷房効率が低いと、設定温度を下げたり長時間運転したりすることで、消費電力が増加し、結果的に周辺環境への熱排出も多くなります。

また、効率の悪い運転は本体の寿命を縮めるだけでなく、室外への熱風や騒音も増加し、近隣への迷惑につながることもあります。

適切な機種選びと運用が重要です。

窓用エアコンの消費電力・電気代は高い?

窓用エアコンの消費電力は、一般的に壁掛けエアコンよりもやや高めです。

特に古いモデルや冷房能力が不足している場合、設定温度を下げてもなかなか冷えず、長時間運転が必要になるため、電気代がかさみやすくなります。

最新モデルでは省エネ性能が向上していますが、使用環境や部屋の断熱性によっても大きく左右されます。

購入前に消費電力や年間電気代の目安を確認しましょう。

| 機種 | 消費電力(W) | 年間電気代(目安) |

|---|---|---|

| 窓用エアコン | 500~800 | 約15,000~25,000円 |

| 壁掛けエアコン | 400~700 | 約12,000~20,000円 |

適正な畳数・部屋サイズと能力の見極め方

窓用エアコンは、対応できる部屋の広さ(畳数)が限られているため、設置する部屋のサイズに合った機種を選ぶことが大切です。

部屋が広すぎると冷房効率が大きく低下し、無駄な電力消費や騒音の増加につながります。

また、日当たりや断熱性、天井の高さなども考慮して選びましょう。

メーカーの推奨畳数を参考に、余裕を持った能力の機種を選ぶのがポイントです。

窓用エアコンの適正な畳数(部屋サイズ)と能力の目安は、一般的に以下の表で判断できます。

| 部屋の広さ(畳数) | 木造住宅(平屋・古い住宅向け) | 鉄筋住宅(マンション・気密性高め) | 必要冷房能力(kW) |

|---|---|---|---|

| 4~6畳 | 約1.4~1.6 kW | 約1.1~1.3 kW | 1.6 kW |

| 6~8畳 | 約1.8~2.0 kW | 約1.4~1.6 kW | 2.0 kW |

| 8~10畳 | 約2.2~2.4 kW | 約1.8~2.0 kW | 2.3 kW |

| 10~12畳 | 約2.5~2.8 kW | 約2.0~2.4 kW | 2.8 kW |

- 建物構造:木造は断熱性が低いので大きめの能力が必要

- 設置環境:日当たり・天井の高さ・キッチン併設の場合は余裕をもたせる

- 窓用エアコンの能力表示:「冷房能力(kW)」を確認

<注意点>

冷房効率を上げるための設計ポイント・手入れ方法

冷房効率を高めるには、設置場所や部屋の断熱性の向上、定期的なフィルター掃除が重要です。

カーテンや断熱シートを活用して外気の侵入を防ぎ、エアコン本体のフィルターや熱交換器をこまめに掃除することで、効率的な運転が可能になります。

また、窓の隙間をしっかり塞ぐことで、冷気の漏れや外気の侵入を防ぎ、電気代の節約にもつながります。

手入れ・掃除の手間と悪影響

窓用エアコンは、定期的な手入れや掃除を怠ると、異臭やカビ、害虫の発生などさまざまな悪影響が生じます。

特にフィルターや内部にホコリや汚れが溜まると、冷房効率が低下し、電気代が上がるだけでなく、健康被害のリスクも高まります。

また、排水ホースやドレンパンの詰まりも水漏れやカビの原因となるため、こまめなメンテナンスが欠かせません。

フィルター・内部の掃除を怠ると異臭・カビ・害虫リスク

フィルターや内部の掃除を怠ると、ホコリやカビが溜まり、運転時に嫌な臭いが発生したり、カビの胞子が部屋中に拡散したりします。

また、湿気が多い部分にはゴキブリやダニなどの害虫が発生しやすく、衛生面でも大きな問題となります。

特に夏場はカビや害虫の繁殖が活発になるため、定期的な掃除が不可欠です。

定期メンテナンス・お手入れのポイント

窓用エアコンのメンテナンスは、月に1回程度のフィルター掃除が基本です。

また、熱交換器や排水ホースの点検・清掃も定期的に行いましょう。

メーカーによっては自動内部乾燥機能が付いているモデルもあり、カビや臭いの発生を抑えるのに役立ちます。

取扱説明書をよく読み、正しい方法でお手入れすることが大切です。

メンテナンスしやすい人気モデル・最新機能の紹介

最近の窓用エアコンは、メンテナンス性を重視した設計や便利な機能が充実しています。

例えば、フィルターが簡単に取り外せるタイプや、自動内部乾燥機能付きのモデルは、カビや臭いの発生を抑えやすく人気です。

また、ノンドレン式やセルフクリーニング機能を搭載した製品も登場しており、忙しい方や初めての方にもおすすめです。

後悔しないための窓用エアコン選び方・運用のコツ

窓用エアコンを選ぶ際は、設置場所や部屋の広さ、騒音レベル、防犯性、排水方法など多くのポイントを総合的にチェックすることが大切です。

また、購入後も定期的なメンテナンスや運転時間の工夫、近隣への配慮を忘れずに行うことで、トラブルを未然に防げます。

自分の住環境やライフスタイルに合ったモデルを選び、正しい使い方を心がけましょう。

失敗しないためのチェックポイントと比較

窓用エアコン選びで失敗しないためには、以下のポイントをしっかり比較しましょう。

騒音レベルや防犯性、排水方式、設置可能な窓のサイズ、メンテナンスのしやすさなど、各項目を事前に確認することで、後悔のない選択ができます。

また、口コミや実際の利用者の声も参考にすると安心です。

| チェック項目 | ポイント |

|---|---|

| 騒音レベル | 50dB以下が理想 |

| 防犯性 | 窓閉めタイプ・補助錠対応 |

| 排水方式 | ノンドレン式が便利 |

| 設置可能窓サイズ | 事前に要確認 |

| メンテナンス性 | フィルター着脱のしやすさ |

代表的メーカーの特徴(コロナ・コイズミ・トヨトミ 他)

窓用エアコンの代表的なメーカーには、コロナ、コイズミ、トヨトミなどがあります。

コロナは静音性や省エネ性能に優れたモデルが多く、コイズミはコンパクト設計や使い勝手の良さが特徴です。

トヨトミはノンドレン式や冷暖房兼用モデルが人気です。

各メーカーの特徴を比較し、自分に合った製品を選びましょう。

クーラーとスポットクーラーとの違いにも注目

窓用エアコンとよく比較されるのが、スポットクーラーやポータブルクーラーです。

スポットクーラーは移動が簡単で工事不要ですが、排熱ダクトの設置や冷房効率の面で窓用エアコンに劣る場合があります。

一方、窓用エアコンは設置場所が限定されるものの、冷房能力や省エネ性能で優れたモデルが多いです。

用途や設置環境に応じて、最適なタイプを選びましょう。

| タイプ | 設置性 | 冷房効率 | 移動性 |

|---|---|---|---|

| 窓用エアコン | 窓枠固定 | 高い | 低い |

| スポットクーラー | 工事不要 | やや低い | 高い |

よくある疑問と読者の声・口コミ

窓用エアコンに関する疑問や不安は多く、実際の利用者の口コミや体験談が参考になります。

「やめた方がいい」という意見もあれば、「思ったより静か」「設置が簡単で助かった」といった肯定的な声も。

購入前にリアルな声をチェックし、自分の住環境やニーズに合うかどうかを見極めましょう。

「やめた方がいい」は本当?利用者のレビュー

「やめた方がいい」と言われる理由には、騒音や振動、冷房効率の低さ、防犯面の不安などがあります。

一方で、最新モデルでは静音性や省エネ性能が向上し、「思ったより快適」「トラブルなく使えている」という声も増えています。

実際のレビューを参考に、メリット・デメリットをしっかり把握しましょう。

購入・設置時に気を付けたい注意点・Q&A

購入や設置時には、窓のサイズや形状、設置場所の安全性、排水経路、防犯対策などを事前に確認しましょう。

また、設置後も定期的なメンテナンスや運転時間の工夫、近隣への配慮が大切です。

よくある質問としては「どのくらいの音がする?」「防犯対策は?」「排水はどうする?」などがあり、メーカーの公式サイトや取扱説明書も参考にしましょう。

まとめ|窓用エアコンで近所迷惑を避けるためのポイント

窓用エアコンは手軽に設置できる反面、騒音や振動、防犯、排水トラブルなど近所迷惑につながるリスクもあります。

静音モデルや防犯性の高いタイプを選び、正しい設置と定期的なメンテナンスを心がけることで、快適かつトラブルのない運用が可能です。

購入前にしっかり比較・検討し、自分の住環境に合った最適なエアコンを選びましょう。

- 窓用エアコンをつけずに楽しく涼める休日の過ごし方をまとめました

コメント